4. Darstellung der Methode >> 4.1 Die Planung von Werkstattunterricht Nach Reichen (1991, S. 61) soll der Begriff „Werkstatt“ beim „Werkstattunterricht“ nicht etwa an Hammer und Hobel erinnern, sondern an die Arbeit in einer Werkstatt. Bei der Arbeit im Werkstattunterricht entspricht die Lernwerkstatt* einer Lernumwelt. Den Schülern stehen hier viele verschiedene Lernsituationen und -materialien, geeignet für unterschiedliche Sozialformen, zur Verfügung. Sie wählen daraus ein Angebot aus, bearbeiten dieses selbstständig und kontrollieren es meist auch selbst. Auf diese Weise bestimmen sie weitgehend selbst über Zeitpunkt, Tempo, Sozialform und Rhythmus ihrer Arbeit und haben darüber hinaus die Möglichkeit, persönlichen Lerninteressen nachzugehen. Das Lernen findet nicht nach Lektionen, sondern in Zeitblöcken statt; es wird viel Fächer verbindend und individualisiert gearbeitet. Selbständigkeit, Initiative und Aktivität bestimmen das Lernen, wodurch die Motivation* entscheidend gefördert wird.

4.1 Die Planung von Werkstattunterricht Bei der Planung von Werkstattunterricht ist einiges zu beachten, da der Verlauf und das Gelingen stark von einer gut durchdachten Planung abhängen. Grundlegend ist laut Reichen (1991, S. 65), dass handlungsbetonte Aufgaben und selbstlehrende Materialien zusammengestellt werden, mit denen die Schüler auf eigenen Wegen zu Wissen und Können gelangen. Oft tauchen besonders am Anfang Probleme bei der Planung dieser neuen Unterrichtsform auf. Es gibt dafür jedoch keine allgemeingültigen „Rezepte“, stattdessen muss sich jeder seine Kompetenz durch eigene Erfahrungen erarbeiten. Man sollte sich deshalb nicht durch auftretende Anfangsschwierigkeiten entmutigen lassen, sondern durch eigenes Ausprobieren dazu lernen und auf diese Weise seinen individuellen Weg finden.

4.1.1 Angebote und Materialien Die Auswahl der Angebote und Materialien, sowie auch deren Umfang, Vielfalt und didaktische Präzision sind extrem wichtig:

Die Hilfe eines Strukturschemas*: Die Ausgewogenheit des Angebots sollte gewährleistet sein. Eine Hilfe bietet hierbei die Erstellung eines Strukturschemas. Es gibt Aufschluss über Zeit, Sozialform, Fach und die Anzahl der Lektionen der einzelnen Angebote.

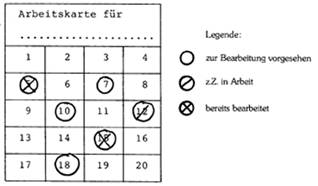

Abbildung 2: Strukturschema (Reichen 1991, S.69) Angewendet wird es folgenderweise: Die geplanten Angebote werden nummeriert und entsprechend ihrem Fach und ihrer Sozialform in das Schema eingetragen. Dann wird jeweils nach Ermessen die benötigte Zeit hinzugefügt. Anschließend kann zusätzlich noch der Schwierigkeitsgrad farbig gekennzeichnet werden. Am Ende werden die Sollzeiten verglichen und die Angebote bei Einseitigkeit der Werkstatt korrigiert. Eventuell kann auch durch eine andere Werkstatt ein Gegengewicht geschaffen werden.

Das Klassenzimmer sollte gemeinsam mit den Kindern gestaltet werden. Es sollten dabei verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten ausprobiert werden. Wichtig ist, dass noch Platz für einen Stuhlkreis bleibt. Durch Bauteile (zum Beispiel Regale, Vorhänge, spanische Wände, Kisten,...) werden Ecken geschaffen, die verschiedene Lernzonen* darstellen: zum Beispiel eine Mathe-, Lese-, Bastelecke, usw. Auch der Flur kann mit einbezogen werden. Man sollte jedoch beim Einrichten auf jeden Fall auch die Ästhetik beachten: das Zimmer muss übersichtlich bleiben und man soll sich darin wohl fühlen können. Gut ist es, vorher mit dem Hausmeister die geplante Umräumaktion abzusprechen.

Dieser Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Wichtig ist vor allem, dass die Angebote übersichtlich und ansprechend angeboten werden. Häufig stellt dies ein Platzproblem dar. In diesem Fall können Angebote auch auf Fensterbänken oder Stühlen ausgelegt werden. Die Auftragskarten*:

4.1.4 Formen und Varianten von Werkstattunterricht Werkstattunterricht kann in unterschiedlichen Formen auftreten und bezüglich verschiedener Aspekte variiert werden:

Werkstattunterricht findet jedoch meist in einer Mischform der Selbständigkeitsgrade statt, was in Kap. 2.2: Begriffsklärung und Einordnung bereits genauer dargelegt wurde.

Wie bei der Planung gibt es auch für die Durchführung einige Ratschläge, die helfen können, gewisse Anfangsprobleme zu vermeiden. Ansonsten gilt auch hier: jeder muss seine eigenen Erfahrungen sammeln.

In der ersten Stunde sollte die Lehrerin gemeinsam mit den Schülern grundlegende Verhaltensmuster diskutieren und festlegen. Diese sollten auf einer Wandtafel oder einem Anschlagbrett so notiert werden, dass sie für alle jederzeit gut sichtbar sind.

(vgl. Reichen 1991, S.72)

4.2.2 Die Sozialformen* Das Arbeiten in verschiedenen Sozialformen spielt im Werkstattunterricht eine bedeutende Rolle. Die Kinder haben hier oftmals die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie eine Arbeit in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erledigen wollen. Auch bei vorgeschriebenen Sozialformen sollte ein Wechsel garantiert werden.

Die Einrichtung dieses Systems ist nicht nur im Werkstattunterricht möglich und eignet sich sehr gut, um die Selbständigkeit der Kinder zu fördern. Es werden hierbei sonst typische Lehrerkompetenzen an die Schüler abgegeben. Die Kompetenzdelegation wird häufig auch als „Chefsystem“ bezeichnet, da die Kinder einer Klasse dabei verschiedene Chefposten übernehmen. Wichtig ist, dass es sich dabei um echte Befugnisse handelt, also nicht etwa nur um das Tafelputzen oder Blumengießen, sondern um wirklich verantwortungsvolle Aufgaben wie beispielsweise die Anordnung, Kontrolle und Korrektur der Hausaufgaben. Auch wichtig ist, dass jeder Schüler einen Posten bekommt.

4.2.4 Die Übersicht über das Angebot* Es ist ebenso nötig wie wichtig, den Schülern eine gute Übersicht über das Angebot zu geben, sowie darüber, wer für welches Angebot zuständig ist. Erleichtert wird dies durch Wochenpläne* oder Arbeitskarten*.

Die Arbeitskarte kann themengemäß gestaltet werden. Sie wird bei der Lehrerin hinterlegt, wodurch diese die Möglichkeit hat, eine Übersicht über die Leistungen der Schüler zu erhalten. Ebenso besteht eine Kontrollmöglichkeit, wenn als Belohnung beim Abschluss einer Arbeit ein Stempel vergeben wird.

Die Startphase ist sehr wichtig für ein gutes Gelingen des Werkstattunterrichts. Sie sollte deshalb gut organisiert sein. Am Anfang liegen die Angebote bereit. Die Kinder haben Zeit, sie sich anzuschauen und können sich einen groben Überblick verschaffen. Anschließend kommt die Klasse zusammen. In dieser Zeit werden Erklärungen zu Angeboten gegeben, die dies erfordern. Allerdings sollte nicht zuviel erklärt werden, da dies nur Unruhe und überflüssige Fragen zur Folge hat. Nachdem die Schüler eine Vorauswahl* getroffen haben, erfolgt nun die Arbeitsverteilung: sie tragen in ihre Arbeitskarten* ein, was sie tun wollen und mit wem. Hierfür sollten die Kinder genügend Zeit haben. Diese Phase ist sehr wichtig, um das Einschätzen der individuellen Lernentwicklung und der eigenen Stärken und Schwächen zu fördern.

Die Einstellung und das Verhalten der Lehrerin spielen im Werkstattunterricht eine grundlegende Rolle. In dieser Form von Unterricht werden völlig andere Anforderungen an sie gestellt als im traditionellen Unterricht. So werden nicht mehr die Vermittlung von Wissen, das Erklären und Darbieten gefordert, sondern statt dessen u.a. das Entwickeln und Bereitstellen von Material, Management im Klassenzimmer, das Unterrichten von kleinen Gruppen oder einzelnen Schülern, das Diagnostizieren von Fähigkeiten und Bedürfnissen Einzelner, das Anregen von Fragen, Aktivitäten und Überlegungen, partnerschaftliche Kontrolle und vieles mehr.

4.3.2 Sprechzeiten* Bei einer unselbstständigen Klasse oder Schulanfängern stellt sich häufig das Problem, dass die Lehrerin dauernd von sehr vielen Schülern mit Fragen bedrängt wird. Dem kann abgeholfen werden, indem weitestgehend die Selbstkontrolle der Aufgaben ermöglicht wird oder durch die Einführung von Sprechzeiten. Hierbei sollte man ein Zeichen ausmachen, wie zum Beispiel eine leuchtende Ampel: rot = bitte nicht stören, grün = Sprechzeit.

4.3.3 Kontrollmöglichkeiten Die Lehrerin sollte sich klarmachen, dass es nicht schlimm ist, wenn die Schüler zwischendurch auch mal nichts tun, denn auch im normalen Unterricht schalten die Schüler von Zeit zu Zeit ab und sind so ebenfalls des Öfteren eine Zeit lang untätig.

4.3.4 Drei wichtige Prinzipien Die Lehrerin braucht für diesen Unterricht viel Mut und Selbstvertrauen, sowie Gelassenheit und Achtsamkeit. Sie sollte vor allem die folgenden drei Prinzipien beachten:

Angebot: →Lernangebo Arbeitskarte: Eine Arbeitskarte ist eine mögliche Form eines →Arbeitsplans. Sie soll den Schülern die Übersicht über das Angebot erleichtern. Darin werden die Namen der geplanten Angebote eingetragen; der Beginn und Abschluss einer Arbeit werden markiert und teilweise auch eine Beurteilung des jeweiligen Angebots und der eigenen Leistung. Die Arbeitskarte kann themengemäß gestaltet werden. Sie wird bei der Lehrerin hinterlegt, wodurch diese die Möglichkeit hat, eine Übersicht über die Leistungen der Schüler zu erhalten. Ebenso besteht eine Kontrollmöglichkeit, wenn als Belohnung beim Abschluss einer Arbeit ein Stempel vergeben wird (vgl. Reichen 1991, S. 76). Arbeitsplan: Ein Arbeitsplan strukturiert für jeden Schüler den Rahmen seines Lernens, stellt Minimalanforderungen, gibt Anregungen und dient als grobes diagnostisches Hilfsmittel, um Entwicklung und Leistungsstand des Schülers einzuschätzen. Formen von Arbeitsplänen sind →Arbeitskarten, →Wochenpläne oder →Lernverträge (vgl. Reichen 1988b, S. 32). Auftragskarte: Jedes Angebot einer Werkstatt sollte mit einer Auftragskarteversehen werden. Die Gestaltung der Karte kann je nach Werkstattart, Klassenstufe, Anzahl der Angebote, etc. variieren. Sie sollte jedoch immer mit Nummern, Bildsymbolen und einem kurzen Titel gekennzeichnet sein und über die vorgesehene Sozialform, den Verbindlichkeitsgrad, die Kontrollform und eventuell den Schwierigkeitsgrad informieren. Auftragskarten mit Unteraufträgen sollten mehrmals vorhanden sein, damit die Kinder sie mit an ihre Plätze nehmen können (vgl. Reichen 1991, S. 71 f.).

Beobachtungsbogen: Da die Kontrolle und Übersicht über die Schüler im Werkstattunterricht sehr erschwert sind, empfiehlt Reichen, der Lehrer sollte zu jedem Schüler einen Beobachtungsbogen anlegen, in dem er einträgt, was er im Unterricht bemerkt. Das kann ihm helfen, den Schüler vor allfälligen Fehlentwicklungen in seinem Lernen zu schützen (vgl. Reichen 1991, S. 81) Chefsystem: Dies ist das organisatorische Kernstück des Werkstattunterrichts und laut Reichen eine Bedingung für seine erfolgreiche Durchführung. Die Einrichtung des Chefsystems, auch als Kompetenzdelegation bezeichnet, ist nicht nur im Werkstattunterricht möglich. Es eignet sich sehr gut, um die Selbständigkeit der Kinder zu fördern. Hierbei werden sonst typische Lehrerkompetenzen an die Schüler abgegeben; die Kinder einer Klasse übernehmen dabei verschiedene Chefposten. Didaktisches Schwedenbuffet: Mit dieser Formulierung beschreibt Reichen (1996, S. 9) das System des Werkstattunterrichts: die Kinder können aus einem großen Lernangebot frei auswählen, wobei die Wahl des Zeitpunktes und teilweise die Wahl der Übungsstoffe ihnen überlassen bleibt. Das Angebot sollte ansprechend sein und vielfältige Aufgaben verschiedener Bereiche beinhalten. Didaktische Zurückhaltung: Dies ist beim Lehrer eine ganz entscheidende Voraussetzung, um den Schülern ein selbst gesteuertes Lernen zu ermöglichen. Der Lehrer soll nach Reichen (1991, S. 82 f.) im Werkstattunterricht eine Art didaktischer Bescheidenheit zeigen, indem er sich primär als Organisator von günstigen Lernbedingungen versteht und weniger als didaktischer Helfer. Er soll den Schülern Lerngelegenheiten anbieten und sie dann in ihrem Lernprozess nicht behindern. Didaktische Zurückhaltung soll der Mittelweg zwischen Nichtstun und Übereifer sein und dem Prinzip der →minimalen Hilfe folgen. Extrinsische Motivation: →Motivation Fächerverbindendes Lernen: Werkstattunterricht bietet sich zur Verwirklichung von Fächer verbindenden Unterricht an: Ein Thema, beispielsweise aus dem Sachunterricht bildet den Rahmen einer Werkstatt; zu diesem werden dann verschiedenen Angebote aus allen Fächern zusammengestellt. Fehler: Die Einstellung des Lehrers zu Fehlern ist bedeutsam für die Lernentwicklung der Schüler. Reichen (1993, S.21) bezieht entschieden Stellung gegen die „Rotstift-Kultur in den Schulen“ und fordert, „auf die Wörter „falsch“ bzw. „Fehler“ zu verzichten. „Falsch“ gibt es nicht, höchstens „noch nicht richtig““ (Reichen 1993, S.22). Fehler sind notwendige Bestandteile des Lernprozesses. Daneben ruft er dazu auf, mehr darauf zu achten, was ein Kind bereits kann und geleistet hat, als darauf, was es noch nicht kann oder eben noch nicht richtig gemacht hat. Helferunterricht: Hierbei übernimmt ein Schüler die Lehrerrolle. Dies bietet verschiedene Vorteile: Schwache Schüler erhalten so die Möglichkeit einer längeren Lernhilfe. Außerdem verstehen Schüler oft die kindgemäßen Erklärungen ihrer Mitschüler besser als die des Lehrers. Andererseits werden durch das Erklären auch die Kenntnisse des lehrenden Schülers gefestigt: man hat etwas nur richtig verstanden, wenn man es einem anderen erklären kann. Instruktionsunterricht: Damit wird nach Reichen (1991, S. 56 ff.) jener Teil des herkömmlichen Frontalunterrichts bezeichnet, in dem es um Einführungen, Orientierungen etc. geht. Instruktionsunterricht dient der Vermittlung systematischer Informationen. Intrinsische Motivation: →Motivation Kontrollblatt: Zu Beginn einer neuen Werkstatt erhält jeder Schüler ein solches Blatt, das, meist in Form von einer Tabelle, eine Übersicht über alle Angebote gibt. Die Unterschrift des jeweils zuständigen Chefs gibt im Folgenden Aufschluss darüber, welche Angebote der Schüler bereits erledigt hat. Dies erleichtert einerseits den Schülern den Überblick über ihren Fortschritt und beinhaltet andererseits auch wichtige Informationen für den Lehrer. Kontrollgeräte: Zu diesen zählen u.a. Profax, Kontrollfix, Sabefix, oder auch LÜK. Es handelt sich dabei um käuflich erwerbbare Lernprogramme, die nach der Art eines Zusammensetzspiels funktionieren: Sie bestehen meist aus verschiedenen Plastikplättchen, die einzeln je nach Lösung der Aufgabe auf einem austauschbaren Aufgabenblatt in einem vorgefertigtem Rahmen abgelegt werden. Gemeinsames Merkmal der Geräte ist vor allem die Ermöglichung von →Selbstkontrolle, die beispielsweise durch das Zustandekommen bestimmter Muster auf der Rückseite der Plättchen oder nach dem Puzzleprinzip erfolgt. Kompetenz- und Aufgabendelegation: →Chefsystem Korrekturbüro: Das Korrekturbüro nimmt eine Sonderstellung im Rahmen des →Chefsystems ein. Prinzipiell sollte sich jeder Schüler für jeden Posten bewerben können; keinesfalls sollte jemand ausgeschlossen werden. Der Posten des Korrekturbüros setzt jedoch bestimmte Qualifikationen voraus, deshalb sind hierbei Einschränkungen nötig, die auch von den Schülern akzeptiert werden, da sie sachlich begründet sind. .Leerangebot: Jede Werkstatt sollte ein solches nicht festgelegtes Angebot enthalten. Dieses weist den Schüler an, sich selber eine Aufgabe zu stellen, die er nach Beratung mit dem Lehrer selbständig bearbeitet. Die Wahrnehmung des Leerangebots sollte besonders am Anfang von der Lehrerin angeregt werden, da es meist zunächst nur ansatzweise wahrgenommen wird. Viele Schüler haben zwar individuelle Interessen, doch die Fähigkeit, sich selbst eine passende Aufgabe zu stellen, muss erst mit der Zeit erlernt werden (vgl. Reichen 1991, S. 67). Lernangebot: Eine →Werkstatt nach Reichen besteht aus verschiedenen Lernangeboten, d.h. Lernsituationen und –materialien, unter denen die Schüler wählen können. Umfang, Vielfalt und didaktische Präzision der Lernangebote sind entscheidend für das Gelingen von Werkstattunterricht. Sie sollten ein hohes Maß an Selbsttätigkeit fordern, nicht nur „aus Papier“ bestehen, sondern Möglichkeiten zum handelndem Umgang mit Dingen eröffnen; darüber hinaus sollten sie Selbstkontrolle ermöglichen und den Schüler möglichst vom Sachinteresse her motivieren (→intrinsische Motivation). Ein Lernangebot soll vom Schüler etwas fordern und ihn wenigstens 20 Minuten lang beschäftigen. Das Gesamtlernangebot sollte nicht nur aus Übungs- und Wiederholungsaufgaben bestehen, sondern auch Möglichkeiten enthalten, etwa Neues zu lernen; es sollte in einzelnen Angeboten aus dem Klassenzimmer hinausführen, es kann auch individuelle Förderungsangebote für nur einen Teil der Klasse enthalten und muss für eigene Interessen der Schüler offen bleiben, weshalb jede Werkstatt ein →Leerangebot enthalten sollte (vgl. Reichen 1991, S. 66 f.) .Lernvertrag: Wenn die Schüler eine →Vorauswahl treffen, können sie diese in einem Lernvertrag festhalten. Hierbei setzen sich die Schüler ihre Arbeitsziele selbst, sie setzen gemeinsam mit dem Lehrer Schwerpunkte, legen fest, was sie in einer Woche leisten wollen und halten das alles schriftlich in einem Vertrag fest, den sie dann auch unterschreiben. Lernwerkstatt: Im allgemeinen auch unter anderen Konzepten bekannt (Vgl. 2. Begriffliche Klärung und Einordnung von „Werkstattunterricht“), bezeichnet Reichen im Werkstattunterricht mit „Lernwerkstatt“ oder „Werkstatt“ die Gesamtheit der →Lernangebote: Eine Lernwerkstatt ist eine Lernumgebung; sie besteht aus einer bestimmten Anzahl von Lernangeboten, aus denen die Schüler auswählen können und die von ihnen bearbeitet werden. Die Werkstatt wird nach einer festgesetzten Zeit abgeschlossen. Sie kann thematisch festgelegt oder ungebunden sein (vgl. Reichen 1991, S. 61). Lernzonen: Reichen empfiehlt, das Klassenzimmer durch Raumteiler in verschiedene Arbeitsbereiche bzw. Lernzonen aufzuteilen. Zu den üblichen Lernzonen zählen beispielsweise eine Malecke, eine Lesenische oder ein Mathematiktisch (vgl. Reichen 1991, S. 62). Minimale Hilfe (Prinzip der minimalen Hilfe): Dieses Prinzip bildet die Grundlage, auf der die →didaktische Zurückhaltung des Lehrers beruhen soll. Es beinhaltet den Grundsatz, dass der Lehrer dem Schüler nur dann helfen sollte, wenn dieser in seinem Lernprozess blockiert ist, und dann auch nur gerade soviel, als unbedingt erforderlich ist, um den Lernprozess wieder in Gang zu bringen. Das richtige Minimum muss dabei im Einzelfall abgeklärt werden. Reichen weist jedoch darauf hin, dass Lehrer im Allgemeinen eher zu viel und zu schnell helfen als zu wenig und zu spät (vgl. Reichen 1991, S. 83).Motivation: Man unterscheidet - intrinsische/ primäre Motivation: Damit wird ein Antrieb, der von dem Schüler selbst ausgeht, bezeichnet oder eine Lernmotivation, die durch den Aufforderungscharakter des Gegenstandes entsteht. Diese Motivation vom Sachinteresse her ist anzustreben und vorzuziehen. Ebenfalls sehr mächtig und niemals ausschaltbar ist jedoch auch die - extrinsische/ sekundäre Motivation: Diese wird vom Lehrer oder anderen außerhalb der Schule tätigen Personen oder Strukturen bewirkt. Zu den sekundären Motivationen zählen beispielsweise: die Zuneigung des Lehrers, Prämien, gute Noten, Wettbewerbsanreize (vgl. Reichen 1991, S. 66). Obligatorisches Angebot: Ein als obligatorisch ausgezeichnetes Angebot muss von allen Kindern bearbeitet werden. Reichen warnt jedoch davor, zu viele Angebote einer Werkstatt als obligatorisch zu erklären, da dies die Wahlfreiheit unnötig einschränkt. Pflichtenheft: Dies spielt im Zusammenhang mit dem →Chefsystem eine Rolle: Nachdem die verschiedenen Chefposten verteilt wurden, erhält jeder Chef ein solches Pflichtenheft, in das die speziellen Aufgaben des jeweiligen Chefpostens eingetragen wurden. Der Lehrer hat die Möglichkeit, die Pflichtenhefte an den jeweiligen Schüler individuell anzupassen und so gegebenenfalls noch Einschränkungen des Postens vorzunehmen. Präfigurationsprozesse: Die Präfigurationstheorie geht von der Annahme aus, dass es während eines Lernprozesses zwischen dem Anfangspunkt, an dem der Lernende noch nichts von dem Lerngegenstand weiß, und dem Endpunkt, an dem der Lernprozess erfolgreich abgeschlossen ist, eine so genannte Präfigurationsphase gibt, in der der Lernende die zu lernende Sache „halb“ oder „teilweise“ kann. Diese Zwischenzone entzieht sich weitgehend einem methodisch-didaktischen Direktzugriff. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass ein Kind nicht unbedingt eine bestimmte Leistung vollständig beherrschen muss, bevor mit der Erarbeitung der nächst höheren Stufe begonnen werden kann. Im Gegenteil unterstützt eine bestimmte Menge an Lernlücken bzw. noch offenen Lernprozessen den Gesamtlernprozess in positiver Weise. Wichtig ist jedoch, dass man dabei auf jeglichen Leistungsdruck verzichtet und die gewollte Überforderung richtig dosiert: die Menge der Lernlücken sollte nicht zu groß werden, da es in diesen Fällen zu Lernstörungen oder –versagen kommen kann (vgl. Reichen 1988a, S. 40). Programmierte Lernwerkstatt: Diese stellt einen Sonderfall der Werkstätten dar. Ihr Lernangebot bietet strukturell zusammenhängende Lern- und Handlungsmöglichkeiten zu einem bestimmten Lernbereich und ist in einer bestimmten Abfolge zu bearbeiten. Der →Arbeitskarte kommt in diesem Fall eine besondere Bedeutung zu: sie stellt dem Schüler ein Netz möglicher Lernwege vor, auf denen er nach eigener Wahl vorankommen kann (vgl. Reichen 1991, S. 64). Projektunterricht: Nach Reichen bezeichnet der Begriff „Projektunterricht“ unterrichtliche Vorhaben, bei denen die Schüler an Planung und Vorbereitung mitbeteiligt sind oder sogar die ganze Verantwortung übernehmen. Projektunterricht schafft ein Maximum an Freiraum für eigenes Handeln der Schüler (vgl. Reichen 1991, S. 56 ff.). Schlüsselqualifikationen: Darunter versteht man Qualifikationen, die neuerdings vor allem in der Wirtschaft gefordert werden. Es handelt sich dabei um Fähigkeiten, die einen kompetenten Umgang mit Wissen sowie die Anpassung an sich rasch verändernde Rahmenbedingungen ermöglichen (vgl. Belz 1997, S.12). Zu den Schlüsselqualifikationen zählen u.a.: Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Fähigkeit zum autonomen Lernen, Kooperationsfähigkeit, Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Fähigkeit zum vernetzen Denken. Die Förderung dieser Fähigkeiten kann im Werkstattunterricht gut verwirklicht werden (vgl. 3.3 Zur Aktualität reformpädagogischer Forderungen). Selbstbeurteilungen: Selbstbeurteilungen bilden einen wichtigen Bestandteil des Werkstattunterrichts. Die Schüler sollen selbst Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Sie sollen lernen, sich und ihre eigenen Stärken und Schwächen einzuschätzen. Dies wird bereits durch die Ermöglichung von →Selbstkontrolle angebahnt, durch Selbstbeurteilungen der Schüler jedoch noch verstärkt. Dennoch haben einige Schüler besonders anfangs noch wenig Selbstdisziplin. Regelmäßige Nachkontrollen in Form von Stichproben sind daher unerlässlich. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich die Schüler gegenseitig bewerten. Selbstgesteuertes Lernen: Der Schüler übernimmt dabei zugleich die Rolle des sich selbst Lehrenden; er plant den Lernvorgang, beschafft notwendige Informationen, wählt geeignete Methoden aus, überprüft schließlich auch den eigenen Lernfortschritt und übernimmt auf diese Weise →Selbstverantwortung für sein Lernen. Selbstkontrolle: Die Schüler sollen im Werkstattunterricht selbst gesteuert lernen und Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Dazu gehört auch, dass sie ihre Ergebnisse größtenteils selbst kontrollieren. Schon bei der Vorbereitung sollte der Lehrer deshalb eine rasche und einfache Kontrolle der Aufgaben durch die Schüler miteinplanen. So können beispielsweise die Lösungen oder Korrekturschablonen an einem bestimmten Ort deponiert werden, oder aber ein Schüler kennt die Lösungen jeweils eines Angebots und korrigiert (siehe auch Kompetenzdelegation). In käuflichen →Kontrollgeräten ist eine Selbstkontrolle inbegriffen. Selbstverantwortung: Werkstattunterricht verfolgt u.a. das Ziel, die Schüler zu mehr Selbstverantwortung zu erziehen. So sollen sie insbesondere auch Selbstverantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen, was durch bewusste →Vorentscheidungen bei der Auswahl der Angebote, sowie durch die Ermöglichung von →Selbstkontrolle und →Selbstbeurteilungen unterstützt wird. Sozialformen: Die Sozialformen im Werkstattunterricht sind vor allem Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Einzelarbeit. Die Schüler werden sich jedoch erst an das Arbeiten in den verschiedenen Sozialformen gewöhnen müssen, daher ist eine richtige Einführung dieser sehr wichtig. Bei der Partner- oder Gruppenbildung der Schüler sollte nur in Notfällen vom Lehrer eingegriffen werden. Sozial-integrativer Führungsstil: Darunter ist ein partnerschaftlicher Führungsstil zu verstehen, der einer humanistisch-christlichen Grundhaltung entspricht. Merkmale des sozial-integrativen Führungsstils sind beispielsweise, dass der Lehrer sein Vorgehen begründet, selbst Alternativen gibt, Kritik akzeptiert und sich selbst in Frage stellt, dass er hilfsbereit ist, die Schüler emotional unterstützt, Leistungszwang vermindert oder auch bei Konflikten nach Kompromissen sucht. Ein solcher Führungsstil ist eine Grundlage des Werkstattunterrichts (vgl. Reichen 1992, S. 82). Sozialkompetenz: Diese wird in der didaktischen und öffentlichen Diskussion zunehmend höher gewertet. Sie gilt als ein Lernziel der Schule und wird darüber hinaus im Zusammenhang mit anderen →Schlüsselqualifikationen von der Wirtschaft vorausgesetzt. Wichtige Indikatoren für Sozialkompetenzen sind beispielsweise, wenn trotz verschiedener Meinungen, Lernvoraussetzungen, biographischer Erfahrungen und Fähigkeiten in einer Schulklasse ein tolerantes Klima vorherrscht, bei dem zwar Meinungsverschiedenheiten thematisiert werden, aber Minderheiten nicht diskriminiert werden. Des weiteren zählen zu den Kennzeichen von Sozialkompetenz das Verfügen über kommunikative Konfliktlösungsstrategien, ein kooperatives, nicht-konkurrierendes Lernverhalten, Sorgsamkeit im Umgang mit Dingen und Empathie, die Fähigkeit, Hilfe zu geben und anzunehmen. (Kaiser 1997, S. 199) Im Werkstattunterricht wird Sozialkompetenz gefördert durch das Arbeiten in verschiedenen →Sozialformen, durch die Einrichtung des →Chefsystems oder auch durch den →Helferunterricht. Sprechzeiten: Die Einführung von Sprechzeiten kann eingesetzt werden, um den Lehrer davon zu entlasten, dauernd von sehr vielen Schülern mit Fragen bedrängt zu werden. Strukturschema: Die Ausgewogenheit des Angebots sollte gewährleistet sein. Eine Hilfe bietet hierbei die Erstellung eines Strukturschemas. Es gibt Aufschluss über Zeit, Sozialform, Fach und die Anzahl der Lektionen der einzelnen Angebote. Dabei nummeriert der Lehrer die geplanten Angebote und trägt sie entsprechend ihrem Fach und ihrer Sozialform in das Schema ein. Jeweils nach Ermessen wird die benötigte Zeit hinzugefügt und anschließend kann zusätzlich noch der Schwierigkeitsgrad farbig gekennzeichnet werden. Am Ende werden die Sollzeiten verglichen und die Angebote bei Einseitigkeit der Werkstatt korrigiert. Eventuell kann auch durch eine andere Werkstatt ein Gegengewicht geschaffen werden. Verbindlichkeitsgrad: Reichen unterscheidet dem Verbindlichkeitsgrad nach innerhalb einer →Werkstatt freie Angebote, deren Bearbeitung den Schülern freisteht und →obligatorische Angebote, die bearbeitet werden müssen. Vorauswahl: Es ist eine sinnvolle Maßnahme, die Schüler im Werkstattunterricht eine Vorauswahl treffen zu lassen: Die Schüler sollen, bevor sie mit der Arbeit beginnen, entscheiden, was sie bearbeiten wollen. Diese Vorauswahl sollten sie festhalten, beispielsweise durch →Arbeitskarten oder →Lernverträge. Eine Vorauswahl unterstützt das bewusste Entscheiden, hilft Einseitigkeiten zu vermeiden und diszipliniert die Schüler. Natürlich muss es den Schülern auch möglich sein, zu ihrer Vorauswahl gegebenenfalls noch etwas dazu zu wählen oder im Notfall auch davon zurück zu treten. Werkstatt: →Lernwerkstatt Wochenplan: Die Schüler sollten eine grobe Übersicht über das Gesamtlernangebot haben, was ihnen durch Wochenpläne oder →Arbeitskarten erleichtert wird. In den Wochenplan tragen die Schüler am Anfang der Woche ein, was sie sich vorgenommen haben und anschließend auch, was sie davon bewältigt haben. |