|

>> zurück zum Inhaltsverzeichnis und zur Auswahl der Kapitel |

2.3. Symbolische Interaktion (Mead)

Ein wesentlicher Ansatz, der die Interaktion im Blick auf Verständigungsgemeinschaften aufbereitet hat, ist als symbolvermittelte Interaktion bei George Herbert Mead entwickelt worden. Er betrachtet, warum und inwieweit jede Form menschlicher Erkenntnissuche zugleich eine Kommunikation in einem sozialen Bezug darstellt. Hierfür liefert er zugleich ein kategoriales Gerüst, das für eine Beobachtertheorie handhabbar ist.

Über Mead gibt es rückblickende Analysen, die seinen verhaltensorientierten psychologischen Ansatz als einen der wesentlichen Angriffe gegen die Subjekt-Objekt-Modelle der klassischen Bewusstseinsphilosophie aufweisen.1 Mead steht zu Beginn des 20. Jahrhunderts am Anfang einer Auffassung, die das soziale Feld menschlicher Lebensformen als entscheidend für den Aufbau eines Geistes oder Bewusstseins über diese Lebensformen selbst ansieht. Seine interaktionistische Theorie wird von ihm als Sozialbehaviorismus bezeichnet. Sie ist aber nicht mit dem bekannt gewordenen Behaviorismus zu verwechseln, der auf Reiz-Reaktions-Modelle setzt, denn Mead betont gegenüber den Reizen, die für ein Individuum gelten mögen, insbesondere die Interaktion, mit der zwei Organismen bzw. Individuen aufeinander reagieren, d.h. wie sie interagieren, und andererseits negiert er auch den Objektivismus des Behaviorismus, denn sein Modell ist entschieden weiter und offener auch für sprachlich vermittelte, symbolisch geordnete Kommunikation und Interaktion von Subjekten.

In einer anthropologischen Kommunikationstheorie entwickelt Mead zunächst Unterschiede zwischen tierischen Sozialformen und menschlicher Sozialität. Aufbauend auf Argumentationen Darwins und insbesondere Wundts entsteht bei ihm eine Theorie, die den Ursprung der Sprache in ursprünglichen – primitiven – Ausdrucksregungen des Menschen sieht. So wie Wundt von „Lautgebärde“ spricht, so ist auch für Mead der Laut zunächst nur eine Gebärde. „Als Muskelbewegung ist die Artikulation in derselben Weise zu erklären, wie die Bewegungen des Gesichts, der Hände und des ganzen Körpers unter dem Einfluss emotionaler Spannungszustände zu erklären sind. Statt unbekannte oder außergewöhnliche Umstände als Vorbedingungen für den Ursprung der Sprache anzunehmen, können wir die Bedingungen dieses Ursprunges in unseren eigenen Bewegungen, in den ersten Tätigkeiten von Kindern sowie in der Gebärdensprache der Primitiven oder Taubstummen wiederfinden.“ (Mead 1987, I, 177) So gesehen wird die Gebärdensprache für ihn zu einer evolutionären Ausgangsstufe für eine Sprachentwicklung, die von einer signalsprachlichen Stufe symbolisch vermittelter Interaktion schließlich zur ausdifferenzierten Rede der Argumentation führt. Er anerkennt dabei körpersprachliche Merkmale, wenn er symbolische Zusammenhänge und Bedeutsamkeiten in der Interaktion von Menschen öfter auf signifikante Gesten zurückführt. Wesentlich ist hier sein Abrücken sowohl von bewusstseinsphilosophischen als auch von linguistischen oder kognitivistischen Begründungsversuchen, die die Sprache isolierend vom Verhalten des Menschen und von menschlichen Gefühlen interpretieren. In der Interaktion von Ausdrucksgebärden sieht Mead hingegen eine emotionale Situation, die das Sprechen und die Sprache im Bereich des Verhaltens verstehbar werden lassen, statt sie isolierend aus intellektuellen Elementen künstlich in ihren Funktionen zusammenzustellen. Deutlich betont Mead dabei, dass das Sprechen auf Gefühlsausdrücke zurückgeht, wobei Gebärden und erste Signale, wie z.B. Schreie, eine Außenansicht von Gefühlshandlungen darstellen (vgl. ebd., 81). Allerdings betont Mead zur Bezeichnung der Gefühlsquellen und ihres Ausdrucksverhaltens weniger die imaginative Interaktion zwischen Menschen, als vielmehr die Bedeutung von Reizen: „Wichtig ist an der sozialen Organisation des Verhaltens durch Instinkte nicht so sehr, was ein Lebewesen einer sozialen Gruppe tut, was die anderen tun, sondern dass das Verhalten eines Lebewesens einem anderen als Reiz zu einer bestimmten Handlung dient, dass diese Handlung ihrerseits jenes erste Lebewesen zu einer bestimmten Reaktion reizt und dass sich diese Wechselwirkung in unablässige Interaktion fortsetzt.“ (Ebd., 206) Einerseits wird mit dieser Ansicht die instinktmäßige Bindung der Handlungen von Individuen relativiert, andererseits in der „unablässigen Interaktion“ auf direkte Reizübermittlungen beschränkt.2

Das Grundmuster der ursprünglich durch Gesten vermittelten Interaktion ist bei Mead recht einfach: Die Geste eines ersten Interaktionspartners gewinnt im handelnden Verhalten für einen zweiten eine Bedeutung, wobei der erste diese Bedeutung interpretiert. Bedeutung entsteht für den ersten nunmehr so, dass er die Beziehung zwischen seiner eigenen Geste und den Verhaltensreaktionen des Anderen sich aneignet, was im Grunde eine Einstellungsübernahme auf die Verhaltensreaktion des Anderen bedeutet. Da nun der Andere in einer ähnlichen Position sich befindet, sofern er reagiert, gibt es eine Wechselseitigkeit im Herstellen dieses Bedeutungsprozesses, den wir Verständigung nennen können. Nun fängt solche Verständigung aber nicht immer wieder bei einem Punkte Null an, sondern unterliegt ihrerseits der Habitualisierung, wobei diese sicherstellen soll, dass bestimmte Verknüpfungen von Reiz und Reaktionen unter die Bewusstseinsschwelle sinken (vgl. Mead 1987, I, 215). Hier dokumentiert sich der Umstand, dass gerade dort, wo Bedeutung vorliegt, noch kein Bewusstsein über die Bedeutung vorliegen muss.

Diese Idee ist für eine Beobachtertheorie sehr aufschlussreich. Auch ein Beobachter beobachtet wie selbstverständlich in seinen Interaktionen mit Anderen, ohne dass ihm der spezifische Fokus seiner Beobachtung oder die Vorgängigkeit der Beobachtungsklassifikationen selbst bewusst sein müssen. Diese stellen sich durch konventionelle Gewohnheit einer habitualisierten Beobachtung gleichsam von selbst her. Eine Erschütterung wird der Beobachter meist dann erfahren, wenn er seinen Fokus oder die Modi der Klassifikation ändert, insbesondere aber dann, wenn er diese Änderung reflexiv in Auseinandersetzung mit anderen Blickrichtungen begründen muss. Damit aber entsteht die prinzipielle Schwierigkeit für das Meadsche Modell, wie solche Selbstreflexivität angesichts des objektivistischen Reizcharakters der Verhaltensinteraktion überhaupt vor sich gehen soll.

Die Aufmerksamkeit, die hier vom Beobachter gefordert wird, beschreibt Mead sehr anschaulich, wobei er erkennt, dass der im interaktiven Geschehen Handelnde als Beobachter aktiv wird und nicht bloß kontemplativ betrachten kann: „Während des gesamten Vorgangs einer Interaktion mit anderen analysieren wir ihre Handlungsansätze durch unsere instinktiven Reaktionen auf die Veränderungen ihrer Körperhaltung oder auf andere Anzeichen sich entwickelnder sozialer Handlungen.“ Wir achten damit gleichsam auf die Beziehungen, die sich körpersprachlich ausdrücken, um aus dieser Ausdrücklichkeit für uns Schlussfolgerungen auf etwas zu ziehen, was wir im Inneren unseres Gegenüber ebenso vermuten wie in uns selbst. „Wir haben gesehen, dass der Grund hierfür in der Tatsache liegt, dass soziales Verhalten, nachdem es bereits begonnen worden ist, einer fortwährenden Neuorientierung unterliegen muss, weil die Individuen, auf deren Verhalten unser eigenes Verhalten antwortet, ihrerseits ständig ihr Verhalten in dem Maße verändern, indem unsere Reaktionen zutage treten.“ Damit betont Mead die strikte Interaktivität einer Selbst- und Fremdbeobachtung, die hier Voraussetzung für die Reflexivität selbst wird. „Unsere Anpassung an ihre wechselnden Reaktionen findet daher durch einen Prozess der Analyse unserer eigenen Reaktionen auf ihre Reize statt.“ (Ebd., 219)

Eine solche Analyse lässt ein Bewusstsein des Subjekts entstehen, das die eigene Haltung im Rahmen der Interpretation der Bedeutung von sozialen Reizen sich selbst als Beobachter verdeutlichen kann und muss. Darin unterscheidet sich für Mead menschliche Abhängigkeit von der Abhängigkeit von der Natur. Wirkt z.B. das Wetter, also die Natur, so argumentiert er, auf jemanden ein, so hat dies auf das Wetter oder die Natur selbst keinen Einfluss. In ihr bleibt eine Art Objektivismus erhalten. Ganz anders aber scheint es bei menschlichem Verhalten zu sein: Erfolgreiches Sozialverhalten erfordert ein Bewusstsein eigener Haltungen, was zur Kontrolle des Verhaltens Anderer verhilft (ebd.).

Im Verhalten selbst liegen scheinbar auch schon Mechanismen, die Verhaltensreaktion zum Maßstab einer Regulierung zu nehmen. So entsteht für Mead ein intelligentes Verhalten, wenn aufgrund einer gehemmten bzw. verzögerten Reaktion der Organismus innehält und sich dessen gewahr wird, was er tut, wenn er Verhaltensweisen auf der Gegenseite entdeckt, die ihm ungewöhnlich erscheinen. Allerdings können die Verhaltensanalogien, die Mead zieht, nicht aufklären, wann und warum die gehemmte bzw. verzögerte Reaktion selbst ansetzt (vgl. auch Habermas 1988, II, 24). Aus der Evolutionstheorie Darwins her argumentiert Mead z.B. mit dem Anpassungsdruck, der diejenigen Subjekte belohnt, die mit höherer Reaktionsgeschwindigkeit lernen, „nicht nur die Gesten eines anderen im Lichte der eigenen, instinktiv verankerten Reaktionen zu deuten, sondern schon die Bedeutung der eigenen Gesten im Lichte der zu erwartenden Reaktionen des anderen zu verstehen.“ (Ebd.) Ist einmal eine solche Kommunikation in Gang gekommen, dann wird deutlich, dass die Übernahme der Einstellung des Anderen, der auf die eigene Geste reagiert hat, eine Verallgemeinerung für Interaktionen schlechthin finden wird. Daraus entsteht die Erwartung, dass bestimmte eigene Gesten für einen Anderen bestimmte Bedeutungen erzeugen, was ihn aus einer willkürlichen Reiz-Reaktions-Beziehung in ein soziales Objekt verwandelt. In dieser Erwartung liegt ein soziales Bewusstsein, das allen Handlungen menschlicher Subjekte zugrunde liegt. Für Mead ist es dabei wesentlich, dass ein solches soziales Bewusstsein dem gegenstandsbezogenen Bewusstsein vorausgehen muss. Erst aus dem pragmatischen Gebrauch des sozial handelnden Menschen erreichen Gegenstände ihre Relevanz und Bedeutung. „Korrekter könnten wir sagen, dass die Erfahrung in ihrer ursprünglichen Form reflexiv wurde aufgrund der Anerkennung des Selbst der anderen und dass sich erst allmählich eine reflexive Erfahrung von Dingen als rein physikalische Natur ausdifferenzierte.“ (Mead 1987, I, 231)3 Damit gewinnen die menschlichen Beziehungen ein Primat gegenüber den gegenstandsvermittelnden Tätigkeiten, die nicht isoliert betrachtet oder künstlich aus der Lebenspragmatik getrennt werden sollten. Gegenständliche Vermittlungen erscheinen nur über ihre Einbettungen in soziales Handeln als relevant.

Die durch Gesten vermittelte Interaktion benutzt signifikante Gesten, wobei die Verständigung über die wechselseitige Beobachtung der Verhaltensreaktionen gelingen als auch misslingen kann. Um die Erwartung einer Verständigung in Maßgaben gelingender Kommunikation überzuleiten, bilden die Menschen in ihrem Verständigungshandeln Bedeutungskonventionen aus, die Regeln der Symbolverwendung zum Ausdruck bringen. Interaktion wechselt so in eine symbolische Interaktion, die Habermas als symbolvermittelte Interaktion bezeichnet.

Der Begriff symbolische Interaktion stammt von Blumer, wurde aber nicht von Mead benutzt. Bisher habe ich hervorgehoben, dass die Interaktion primär ist, um die wechselseitigen Verhaltensreaktionen zu beschreiben. Die symbolvermittelte Interaktion bezeichnet den Umstand, dass Symbole als Bedeutungsträger und Regeln für Symbolverwendung hinzutreten, um Bedeutungskonventionen zu sichern. Allerdings könnte man ab einem bestimmten Stand solch symbolvermittelter Interaktion auch durchaus von symbolischer Interaktion sprechen, wenn damit ausgedrückt werden soll, dass das Primat der interaktiven Handlungen auf der symbolischen Ebene stattfindet. Nachfolgend werden beide Verwendungsweisen auftauchen.

Auf der Basis dieser Herleitung beschreibt Mead einen stufenweisen Übergang von der Instinktregulation zur Verinnerlichung objektiv regulierter Verhaltens- und Beziehungsmuster, die auch aus der Perspektive der Teilnehmer selbst vollzogen wird. Dabei stellt Mead keine Beobachtertheorie auf, die uns als Beobachter die Konstruktivität seines Modells relativieren lässt. Vielmehr scheint die Teilnehmerperspektive selbst unhintergehbar, aus der heraus die Rekonstruktion von Bedeutsamkeit erfolgt.

Bei den Gesten springt das instinktgeleitete Verhalten des Körpers gleichsam von selbst auf jene Reize an, die durch die Interaktion mit dem Anderen in ihrer symbolischen Bedeutsamkeit zur Verhaltenskoordinierung führen. Die Signalsprache und mehr noch die symbolische Sprache lösen sich jedoch von dem gestischen Bereich in gewisser Weise, auch wenn sie diesen nie vollständig ausschließen werden, so dass die Frage entsteht, ob denn Mechanismen durch mit Gesten vermittelter Interaktion hier noch greifen. Mead bettet den Vorgang symbolvermittelter Interaktion in sein Grundschema der Erwartung einer Verhaltensreaktion auf eigene Gesten, die sich zu Signalen und symbolischen Äußerungen erweitern, ein.

Nun kommen wir allerdings auf die Schwierigkeit der Dialektik von Anerkennungsbewegungen zurück, die mit Hegel bereits besprochen wurde. Wenn ein Ich sich über die Reize mit einem anderen Subjekt vermitteln soll, so geschieht dies für Hegel immer auch über „etwas“, was mit dem Problem des Dings bezeichnet wurde. Dieses Ding aber muss kein Gegenstand der äußeren Welt sein, sondern kann auch die Selbstwahrnehmung eines Ichs darstellen, das sich nur durch diese Selbstwahrnehmung so von sich zu unterscheiden weiß, dass es mit einem fremden Anderen reflexiv in Kommunikation treten kann. So sehen Kinder nach Mead die Objekte der äußeren Welt abgetrennt von sich, und die Dinge der Welt lassen sich vom eigenen Selbst, von der eigenen körperlichen Identität, wie wir heute sagen, unterscheiden. Mead nimmt nun an, dass die eigenen verschiedenen Körperteile und die Empfindungen des Organismus und seiner affektiven Erfahrungen nach dem Muster der verhaltensmäßigen Objektbildung der Umwelt gestaltet werden. Ein Ich, das sich in seiner Identität sehen will, benötigt damit das Schema eines Objekts, d.h. es muss sich in sich von sich unterscheiden, um sich als ein Selbst beobachten zu können. Aus dieser Perspektive heraus eröffnen sich Mead die verschiedenen Perspektiven von I, Me und Self.4

Das „I“ als eine Seite der Identitätsbildung ist eine Instanz, die durch Gefühle, Wünsche, Stimmungen, durch Spontaneität von Einfällen und Kreativität sich ausdrückt, dabei ein Aktions- und Reaktionspotenzial darstellt und gegenüber der Außenwelt die eigentliche Subjektivität bildet. Dieses „Ich“ ist besonders dafür zuständig, kreative Lösungen für die Selbstverwirklichung der Person zu finden, die über eine unmittelbare Präsentation hinausweisen. In diesem Ich äußern sich Möglichkeiten des Selbst. „Wir wissen nicht genau, wie sie beschaffen sind. In gewissem Sinn sind sie die faszinierendsten Inhalte, die wir haben – soweit wir sie erfassen können. In der Literatur, im Film und in der Kunst leitet sich ein Großteil unseres Vergnügens aus der Tatsache ab, dass zumindest in der Fantasie Möglichkeiten freigesetzt werden, über die wir verfügen und von denen wir wünschten, dass wir sie hätten. In diesem Bereich tritt Neues auf, hier liegen unsere wichtigsten Werte. Und es ist in gewissem Sinne die Verwirklichung dieses Selbst, wonach wir dauernd suchen.“ (Mead 1973, 248)

Das Ich ist damit jene Instanz, die für die Individuierung des Subjekts sorgt, obgleich solche Individuierung nur in Sozialisation mit Anderen stattfinden kann. Hier haben wir die zuvor besprochene Unterscheidung des Imaginären und Symbolischen in anderer Weise ausgedrückt. Im „I“ sind imaginäre Potenzen enthalten, die sich aber für Mead symbolisch vermitteln müssen, um interaktive Geltung zu erhalten. Die bereits vermittelte symbolische Seite aber ist besonders im „Me“ ausgedrückt.

Das „Me“ bezeichnet eine Perspektive, in der das „Ich“ in seiner Entstehung in der Kindheit die Erwartungen eines Anderen übernimmt, wobei dies in interaktiver Aneignung geschieht. In der symbolisch geronnenen Form kultureller Überlieferung wird dieser Andere zu einem generalisierten Anderen, der ein System innerer Verhaltenskontrollen nach dem Muster eines Über-Ich aufbauen hilft. Diese Über-Ich-Struktur ist allerdings anders als bei Freud angelegt, sie zielt hier zunächst ausschließlich auf Verhaltensaspekte. Vermittelt über das „Me“ übernehmen wir Haltungen, die sich durch das Wechselspiel der Erwartungen unserer Aktionen in Bezug auf die Haltungen eines (generalisierten) Anderen ergeben. Auf dieses „Me“ reagieren wir dann als „I“. Hierin ist recht deutlich ausgedrückt, dass das „Me“ das „I“ verpflichtet, auf bestimmte Ereignisse im Sinne des generalisierten Anderen zu reagieren. Das Ich als „I“ drückt aber auch die spontane und kreative Seite des Ichs aus, die nicht in dem Verlangen aufgeht, alle Situationen nach gleichen Mustern zu behandeln. Insbesondere, wenn sich das Ich bedrängt fühlt, wenn es unter Verhaltensanpassungsdruck gerät, wird es die konventionellen Wege des „Me“ verlassen, sofern die symbolischen Lösungen nicht mehr funktionieren (vgl. ebd., 256). Es gibt aber auch schöpferische, freie Momente, in denen das ursprüngliche „I“ gegenüber dem „Me“ dominant werden kann. In diesen Momenten erscheint eine Subjektivität, die besonders für Situationen gilt, in denen man sich gehen lassen kann. Mead gibt als ein solches Beispiel das Gespräch zwischen Freunden an, das für die Selbstdarstellung günstig ist. Sitzt man mit einem Freund zusammen und erörtert mit diesem, was man über einen anderen denkt, dann macht es Freude, sich so gehen zu lassen. „Dinge werden nun ganz natürlich ausgesprochen, die man unter anderen Umständen nicht sagen, wenn nicht einmal denken würde.“ (Ebd., 257)

Allerdings bleibt Mead hier an der Oberfläche der inhaltlichen Begegnung zweier Subjekte, die sich in wechselseitiger Erwartung so etwas wie ein Bild des Anderen über die Reize und das wahrnehmbare Verhalten mitteilen. Er spielt die imaginäre Seite nicht weiter aus, er differenziert sie sehr wenig in seinen Arbeiten. In seiner Kommunikationstheorie dominiert über den generalisierten Anderen die symbolisch vermittelte Seite, auch wenn sie grundsätzlich in dem Spannungsfeld von „I“ und „Me“ angesiedelt und damit brüchig bleibt. Auf dieser Basis sieht er den Grundzug des menschlich-sozialen Zusammenlebens freigelegt, wobei nicht naturhaft bestimmtes Verhalten, sondern individuelles, über wechselseitige Verhaltenserwartungen gesteuertes Verhalten in soziales übergeleitet wird. Dies Verhalten bleibt für ihn nicht einfach in einer individualistischen Perspektive zeitlich und räumlich begrenzter Verhaltenserwartungen stecken. Im Hintergrund solcher Erwartungen sieht er die Gruppenaktivität und ein Gruppenleben, das dann wiederum einen lebensweltlichen Hintergrund für den generalisierten Anderen bietet.

Bisher schien es so, als würde sich das „Me“ herausbilden, wenn es zufällig durch die Interaktion zweier Personen gebildet wird. Das „Me“ als meine Vorstellung von einem Bild, das ein Anderer von mir hat, zerfällt aber in zwei Stufen: Zunächst erscheint es als meine Aneignung seiner Erwartungen an mich. Dann aber ist es auch die angeeignete Bewertungsinstanz in mir, um alle möglichen Impulse zu strukturieren und in mein Selbstbild zu integrieren. Da ich nun aber nicht nur einem Anderen gegenüberstehe, sondern in meinem Heranwachsen als Kind mehreren bedeutsamen Bezugspersonen entgegentrete, gewinne ich möglicherweise widerstreitende „Me‘s“ in mir, die ich in ein „Self“, d.h. in ein Selbstbild mit gewisser Konsistenz oder, wie neuerdings in sozialisationstheoretischer Ausdrucksweise gesagt wird, in eine Ich-Identität überführen muss. Solche Ich-Identität muss eine flexible, zu mehreren Partnern hin offene, Kommunikationsform sein, die sowohl Selbstbewertung als auch Handlungsorientierungen einschließt, die eine stabile und ihres Verhaltens sichere Persönlichkeitsstruktur herausbilden hilft.

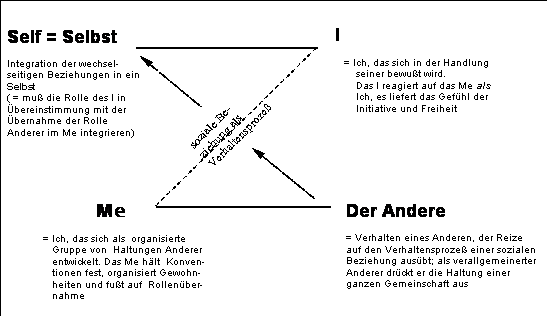

Das Kommunikationsmodell, das Mead durch diese Unterscheidungen festgelegt hat, will ich in einem Schema überblicksartig aus meiner Sicht zusammenfassen (siehe nächste Seite).

Ein Selbst – als integrierte Identität des Spannungsverhältnisses von „I“ und „Me“ – steht einem Anderen gegenüber, um über diese soziale Beziehung zu sich selbst zu kommen und mit Anderen gemeinschaftlich kommunizieren zu können. Ein Selbst und über dieses das, was wir heutzutage Identität nennen, kann sich nur bilden, wenn dieser Andere strukturell in der Kommunikation mitbedacht wird. Von Kindheit an entsteht durch das Spannungsverhältnis von „I“ und „Me“ über den Wechselbezug zu Anderen ein immer wieder veränderliches, zunehmend integriertes Bild des eigenen Selbst, das verlässlich genug für Kommunikation ist. Solche Verlässlichkeit wird durch den Begriff der Rolle markiert, in der man etwas darstellt, was Andere in den Reaktionen abschätzen können. Rollen drücken sich in Haltungen aus, sie werden zu „Personen“ in einer funktionellen Differenzierung von Gemeinschaft. In den Haltungen drückt sich der Sinn von Objekten aus, die sie für eine Verständigungsgemeinschaft gewinnen.

Abbildung: Das Kommunikationsmodell von Mead

Mein Schema soll symbolisieren, dass es für Mead keinen direkten Zugang von einem Selbst zu einem Anderen geben kann, wohl aber einen gewissen Druck des Anderen auf das Selbst, der durch das Spannungsverhältnis von „I“ und „Me“ vermittelt wird. Das „I“ und „Me“ als zwei spezifische Mechanismen in einem Subjekt bilden ein Spannungsverhältnis, das in der kommunikativen Beziehung zwischen Menschen geschaltet ist. Nur vermittelt über diese Spannung findet Kommunikation statt. Aber in der Betonung der Generalisierung eines Anderen, die für Rollenfindung und Identitätsbildung wesentlich erscheint, entsteht der sozialisierte Druck auf das Selbst.

Was aber treibt dieses Spannungsverhältnis, das für jeden Menschen gilt – also auch für jede Position des Anderen gültig ist –, an? Was treibt die Menschen dazu, ein inneres Selbst zu gewinnen, um sich zu unterscheiden und im Anderen verallgemeinert wiederzufinden?

Mead bleibt hier an der Oberfläche kommunikativer Begegnungen, indem er diese selbst überwiegend als symbolisch auffasst. Es sind zunächst Reize, die über signifikante Gesten von Anderen ein Ich erreichen und die dazu führen, dass wir uns mehr oder weniger unbewusst so sehen, wie Andere uns sehen (Mead 1973, 108). Die Kommunikation ist dabei durch und durch symbolisch: „Ein Symbol ist nichts anderes als der Reiz, dessen Reaktion schon im vorhinein feststeht.“ (Ebd., 224) Es handelt sich bei Symbolen um Allgemeinbegriffe, die alle verstehen, die mit ihnen umgehen. „Denken setzt immer ein Symbol voraus, das im anderen die gleiche Reaktion wie im Denkenden hervorruft. Ein solches Symbol ist ein Allgemeines; es ist allgemein in seiner Natur. Wir nehmen immer an, dass das von uns verwendete Symbol in der anderen Person die gleiche Reaktion auslöst, vorausgesetzt, dass es ein Teil ihres Verhaltensmechanismus ist. Sagt eine Person etwas, so sagt sie zu sich selbst, was sie zu den anderen sagt; andernfalls wüsste sie nicht, worüber sie spricht.“ (Ebd., 189)

Signifikant werden Symbole in dem Ausmaß, wie sie eine Handlung mit ihren Reaktionen dadurch kontrollieren, dass sie als Reiz dauerhaft bestimmte Haltungen hervorbringen. Solche signifikanten Symbole erzeugen Anpassung und in dieser einen spezifischen Sinn, der als Kommunikation erscheint. Menschen als soziale Wesen müssen sich gegeneinander anpassen, und Sinn entsteht nur dort, wo wechselseitige Reaktionen ablaufen und symbolisch festgehalten werden (ebd., 115 f.).

Sinn und Symbolik präzisiert Mead wie folgt: „Die Natur hat Sinn, doch wird dieser Sinn nicht durch Symbole aufgezeigt. Das Symbol kann vom Sinn, auf den es hinweist, unterschieden werden. Der Sinn existiert in der Natur, das Symbol aber ist das Erbe der Menschheit.“ (Ebd., 118) Konstruktivistisch betrachtet ist hieran ein naturhistorischer Überschwang zu kritisieren, der einen außermenschlichen Beobachter unterstellen müsste, der der Natur Sinn zuschreiben könnte. Für den Menschen bleibt aber nach Mead nur symbolisch vermittelter Sinn, der durch Kommunikation angeeignet wird. In der Kommunikation drückt sich eine universalistische Tendenz aus: „Wenn man über die Symbole einer anderen Sprache verfügt, aber mit den Menschen, die diese Sprache sprechen, keine gemeinsamen Ideen hat (und diese setzen gemeinsame Reaktionen voraus), ist eine Kommunikation mit ihnen unmöglich; somit muss sogar hinter dem Gesprächsprozess eine kooperative Tätigkeit liegen. Der Kommunikationsprozess ist jedoch insoweit universaler als die Universalreligionen oder der universale Wirtschaftsprozess, als er beiden dient.“ (Ebd., 306) Damit ist Kommunikation immer in die Pragmatik des Lebensprozesses – und mit ihm verbundener Ideen – zurückbezogen, aber auf dieser Grundlage symbolisch vermittelt und durch und durch universal.

Das interaktive Kommunikationsmodell von Mead hat insbesondere zur Entwicklung eines sozialwissenschaftlichen Verständnisses beigetragen, das den vom 19. Jahrhundert her überlieferten Gegensatz von Subjekt und Objekt aus seiner Starrheit auflöste und eine dynamischere Sicht menschlichen Verhaltens und menschlicher Beziehungen erlaubte.5 Dies deckt sich mit anderen Erfahrungen, die ich hier nicht näher herleiten kann, die aber insbesondere bei John Dewey und seinem Verständnis von Lernen als „experience“ und „Lernen durch Tun“ Ausdruck fanden und die interaktive Pragmatik menschlicher Handlungen betonten.6 Obwohl Mead dabei durchaus die Rolle der Vorstellungen, der Imagination, die z.B. in Selbstgesprächen auftritt, erkennt, koppelt er die imaginäre Beobachtung vorwiegend an die symbolische. Dabei entwickelt er folgende Theorie (vgl. ebd., 387 ff.):

Das menschliche Verhalten findet eine biologische Grundlage in Impulsen, aufgrund derer es in gewisser organischer Verfasstheit in bestimmter Weise auf spezifische Reize reagiert. Diese Impulse sind weiter als Instinkte zu verstehen und verändern sich im Laufe des menschlichen Lebens. Die Aufmerksamkeit steuert im Regelfall selektiv das Gelingen einer Befriedigung, die sich durch die Kopplung von Reiz und Handlungen ergibt. Hierbei können Vorstellungen eine wichtige Rolle spielen. Meistens ermöglichen sie dem Subjekt die Auswahl passender Reize für seine Impulse, wobei die Vorstellungen ihrerseits von gemachten Erfahrungen abhängen. Alle Vorstellungen sind dabei an Objekte geknüpft, die mit diesen Erfahrungen zusammenhängen. Zwar mag es hierbei durchaus ganz persönliche und intime Erfahrungen und damit Vorstellungen von Menschen geben, aber diese bleiben so lange belanglos für die Kommunikation, wie sie nicht austauschbarer Teil dieser Kommunikation durch symbolische Vermittlung selbst werden. Vorstellungen ihrerseits sind ohnehin nur Sinnesinhalte (ebd., 390), die eben vorgestellt werden, weil sie als Objekte im Moment dieser Vorstellung nicht mehr direkt als Reize verfügbar sind. „So wie die wahrgenommenen sinnlichen Erfahrungen Ausdruck der Anpassung des Organismus an die Reize zeitlich und räumlich vorhandener Objekte sind, sind die Vorstellungen Anpassungen des Organismus an Objekte, die früher einmal anwesend waren, nun aber zeitlich und räumlich nicht mehr anwesend sind.“ (Ebd.) Gleichwohl spürt Mead die Unhaltbarkeit dieser Bestimmung, die auf eine naive Abbildungstheorie hinauslaufen könnte, wenn er andererseits zugesteht, dass die Vorstellungen sich nicht auf Erinnerungen beschränken und offen für die Zukunft sind (ebd., 394). Hier ist das Spannungsverhältnis von „I“ und „Me“ nicht hintergehbar, denn so sehr das „Me“ auch darauf bedacht ist, zu einem konventionell geregelten symbolischen Umgang mit der Erfahrung zu gelangen, so wenig kann es sich des „I‘s“ hierbei auf Dauer sicher sein. Ein imaginärer Überschuss scheint immer als möglich, was die Modernität von Meads Ansatz ausmacht. Er lässt sich daher insbesondere auch für Fragen der Kreativität weiter ausdeuten.7

Obwohl Mead sowohl imaginäre als auch symbolische Aspekte der Kommunikation erkennt, dominiert bei ihm die symbolische Vermittlung. Dies hängt damit zusammen, dass er aufgrund der Bevorzugung des äußeren Reizmodells und der beobachtbaren Verhaltensweisen die inneren Seiten der Bewusstwerdung und insbesondere Vorgänge des Unbewussten vernachlässigt. Die Schwäche seines Modells ist es, dass er das Verhalten vielfach wie eine von außen geleitete, vor allem über Erwartung gesteuerte Interaktion deutet. Dies führte gewiss mit dazu, dass die Weiterentwicklung der Meadschen Position durch solche Vereinseitigung stark geprägt ist. Darin wird die Rolle der Imagination, d.h. die Rolle der Vorstellungskraft, die zwischen „I“, „Me“ und „Self“ vermittelt, unterschätzt.

Die symbolisch geronnene Interaktion hat sich bereits auf Zeichen, auf bestimmte Benennungen und fixierte Bilder hin bestimmt und orientiert. Demgegenüber schwimmt die Imagination im Fluss ihrer Beweglichkeit, ihrer Erlebnishaftigkeit, sie ist auf ständiger Suche nach möglichen Fixierungen, die sie dem Begehren, das sie antreibt, einverleibt. Von solchem Begehren erfahren wir bei Mead zunächst nichts. Aber welcher Impuls, welche Triebkraft oder Motivation bewegt den Menschen?

Mead spekuliert nicht über ein Unbewusstes. Er verweist allenfalls auf die Natur, die wie eine Grenzfläche gegen das interaktive Verständnis steht. Dabei scheint, wenn man seine Schriften liest, ein naturhafter Instinkt vorzuliegen, der es erlaubt, das Ich als sozial entstandenes zu fixieren. Denn Mead versucht, den Geist im Organismus zu verankern und gleichzeitig die emanzipatorischen Chancen wissenschaftlicher Rationalität hierbei in einer Art Strukturmodell überleben zu lassen. Er ist sich der Konstruktivität seiner eigenen Theorie an dieser Stelle insoweit nicht bewusst, da er ein Schema der Interaktion schlechthin gefunden zu haben scheint. Doch hat er dies gefunden?

Die Unterscheidung von „Play“ und „Game“ soll helfen, Meads Interaktionstheorie zu spezifizieren und diese Frage differenziert zu beantworten.

Play: In der spielerischen Interaktion von Kindern wird das Verhalten durch Imitation von Anderen einerseits angeeignet, andererseits aber auch in die eigene Aktivität des Kindes durch die Interaktion mit imaginären Partnern übersetzt und entwickelt. Unter welchen Bedingungen kann so ein Spiel funktionieren? Das Kind muss zunächst mit beliebigen einzelnen Bezugspersonen interagieren und hierbei zur Einnahme der Perspektive eines Anderen fähig sein. Diese Fähigkeit bedingt eine Antizipation des Verhaltens bzw. der Verhaltenserwartungen von Anderen. Das Kind in seinem Spiel setzt sich zu solchen Erwartungen in ein komplementäres Verhältnis, was zu einer Art Befriedigung zu führen scheint. Mit seinen engsten Bezugspersonen erlernt das Kind, dass die elterliche Pflege nicht nur mit positiven und negativen Reizen verbunden ist, sondern als Fürsorge und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse stattfindet. Diese emotionale Anbindung ist für Mead wichtig. Gleichwohl kann er sie nicht näher aufklären und reduziert sie auf die Verhaltensseite, die auf den Vorgang sozialer Rollenübernahme konzentriert wird. Entscheidend für diese Reduktion ist ein Personenbegriff, mit dem Mead die Bedürfnisfixierung der kindlichen Anfangszeit als Fixierung auf Erwartungen von Personen, von personalen Verhältnissen reduziert, um dadurch die Interaktion in eine beschränkte Beobachterperspektive aufzunehmen.

Diese Beschränktheit wird uns allerdings erst in der dritten Kränkungsbewegung deutlicher werden, wenn ich mit Lacan die Interaktion aus dem Feld der Aneignung in das Feld der Spiegelung zurücknehme und hierdurch kompliziert sehe.

Kehren wir zum „Play“ nach Mead zurück, dann zeigt sich, dass das imaginäre Spiel des Kindes eine Art kognitives Schema produziert, das auf dem Wege der Einstellungsübernahme mit reziproken Verhaltenserwartungen agiert und eine Befriedigung von Interessen ausdrückt. Die Aneignung, die diesem Prozess zugrunde liegt, besagt, dass die Verhaltenserwartung dem Kind als Autorität seiner Bezugspersonen gegenübersteht, dass es zunächst kaum einen eigenen Spielraum für die Durchsetzung eigener Interessen gegen solche Verhaltenserwartungen hat. Gleichwohl wurzelt seine Kreativität in dem Vorgang des Spiels selbst, in dem das Kind eigene Interessen durchspielen und Bedürfnisse zu artikulieren lernt. Das Spiel selbst findet, um es in meinen Worten auszudrücken, auf einer symbolischen Ebene oder Bühne statt, auf der die zu Symbolen geronnenen Verhaltenserwartungen einer interagierenden sozialen Gemeinschaft dem Kind Angebote machen können, an denen es seine Wünsche, an denen es sein Begehren und seine Imaginationen festsetzen kann, um diese spielerisch anzueignen und zu spiegeln.

Mead nun betont die Aneignungsseite gegenüber der Spiegelung, die Verhaltensseite gegenüber dem Begehren. Wesentlich an dem Spiel ist für Mead, dass eine Identität im Verhalten des Kindes entsteht, „sobald das Individuum sich selbst als soziales Objekt erfährt. Das geschieht, wenn das Individuum eine Haltung einnimmt oder sich einer Gebärde bedient, die ein anderes Individuum üblicherweise gebraucht und wenn es selbst auf diese Haltung oder Gebärde reagiert oder reagieren möchte.“ (Mead 1987, I, 293) Diese Entwicklung bildet sich im Leben des Kleinkindes nach und nach heraus und ist für Mead vermutlich auch in der Entwicklung der Menschheit stufenweise erfolgt. Aber dies ist keine Nachahmung. Mead betont den konstruktiven Anteil, den das Spiel im Prozess der Entwicklung selbst enthält: „In diesem Prozess wird das Kind in seiner eigenen Erfahrung allmählich zu einem sozialen Wesen, und es handelt sich selbst gegenüber in einer Art und Weise, die der entspricht, in der es anderen gegenüber handelt. Insbesondere spricht es mit sich selbst, wie es mit anderen spricht. Indem es dieses Gespräch als ein inneres Forum aufrechterhält und weiterführt, konstruiert es den Bereich, den man den des Geistes nennt. Dann werden jene Objekte und Erfahrungen, die zu seinem eigenen Körper gehören, sowie die bildhaften Vorstellungen, die aus seiner eigenen Vergangenheit herrühren, Teile seines Selbst.“ (Ebd., 293 f.)

Die Rollen, die Kinder in Spielen einnehmen, sind also nicht bloß nachahmender Natur, sondern von eigener Aktivität und eigenen Antrieben durchdrungen. Sie erzeugen eine symbolische Bedeutsamkeit, wobei diese Bedeutsamkeit nicht in der Anzeige eines Dinges in der Außenwelt besteht, das man anderen zeigt, sondern darin, dass man diese Bedeutung so anzeigt, „wie sie für den anderen, dem es sie zeigt, existiert.“ (Ebd., 294) Menschen zeigen sich daher nicht nur gegenseitig Objekte an, sondern auch die Bereitschaft, auf bestimmte Weise auf Objekte zu reagieren. „Diese Anzeige muss in der Haltung oder in der Rolle des anderen Individuums vorgenommen werden, dem sie übermittelt wird oder werden könnte. Ist das nicht der Fall, so besitzt die Anzeige nicht den Charakter eines Gemeinguts, der für Bedeutsamkeit erforderlich ist.“ (Ebd., 295) Die Internalisierung von Verhaltensmustern stellt daher für Mead eine symbolische Bedeutsamkeit her, die von der Norm einzelner Bezugspersonen gelöst wird, um sich einem generalisierten Anderen zuzuwenden. Denn in dem Maße, wie Bedeutsamkeit den Charakter eines Gemeinguts annimmt, muss sie sich aus besonderen und subjektiven Situationen herauslösen und eine allgemeine Bedeutung erlangen. Als Beispiel nennt Mead moralische und soziale Belehrungen von Kindern. „Ein Kind erwirbt den Sinn für Eigentum, indem es die Haltung einnimmt, die man die Haltung des generalisierten Anderen nennen kann. Haltungen, die unter gegebenen Bedingungen und gegenüber demselben Objekt alle einnehmen, werden für das Kind zu Haltungen, die jeder einnimmt. Wenn es eine Rolle übernimmt, die allen gemeinsam ist, spricht das Kind plötzlich zu sich selbst und zu anderen mit der Autorität der Gruppe. Solche Haltungen werden zu Axiomen. Die Generalisierung ergibt sich einfach daraus, dass die Reaktionen aller jeweils identisch sind.“ (Ebd., 295 f.)

Bei solcher generalisierter Bedeutsamkeit wird deutlich, dass sie das engere Gefüge von nur zwei Menschen übersteigt und sich an die Gruppe bzw. soziale Gemeinschaft richtet. Das „Me“ ist jene Instanz, die die Haltungen der verschiedenen Rollen, die das Kind einnimmt, festhält. Ein solches „Me“ ändert sich zunächst ständig. Das wechselnde Spiel der Antriebe des Kindes ist der Motor solcher Veränderungen. „Doch durch ihre gleichförmigen Beschränkungen gibt die Gruppensolidarität dem Kind eine Einheitlichkeit, die eine Allgemeinheit verbirgt. Dies halte ich für den einzigen Ursprung des Allgemeinen. Es geht schnell über die Grenzen einer besonderen Gruppe hinaus. Es ist die vox popoli, vox dei, die ‚Stimme der Menschen und der Engel‘. Erziehung und wechselnde Erfahrungen treiben ihm das Provinzielle aus und lassen übrig, ‚was für alle Menschen und zu allen Zeiten gilt‘.“ (Ebd., 296) Diese allgemeine Form sieht Mead auch für das Spiel der Kindheit gegeben, allerdings ist sie im Alter des „Play“ noch den wechselnden Stimmungen und der Wechselhaftigkeit des Kindes selbst ausgesetzt.

Game: Bei der Teilnahme an Gruppenspielen genügt nicht mehr die Antizipation des Verhaltens eines einzelnen Partners, der imaginär komplementär ergänzt wird, sondern hier tritt die Gruppensolidarität einer arbeitsteilig organisierten Gruppe mit spezifischen Funktionsinhabern in den Vordergrund. Hier sieht sich das Kind selbst „mit den Augen seiner Gruppe oder seiner Bande und tritt leidenschaftlich für Regeln und feste Abmachungen ein. Der soziale Nutzen spielerischer Wettkämpfe, ja sogar deren Notwendigkeit, liegt darin, dass dieser Zugang des Kindes zu sich selbst bei ihnen unbedingt erforderlich ist. Das Kind muss sich selbst so sehen, wie die ganze Gruppe es sieht.“ (Ebd.) Auch dieser Vorgang lässt sich nicht als Nachahmung beschreiben, sondern fußt für Mead in einem Denken, das als Denken die eigene Identität mit dem generalisierten Anderen vermittelt. Dieser generalisierte Andere tritt in Verhaltenserwartungen auf, die in Spielregeln verkörpert, die in Normen und Werten, je nach der Art des Gruppenspiels, ausgedrückt sind.

Sowohl im „Play“ als auch im „Game“ ist das Kind Teilnehmer als auch Beobachter. Teilnahme und Beobachtung sind miteinander jeweils so vermittelt, dass das Kind zumindest die Erwartungen eines Anderen anzueignen versteht und in eigenes Handeln übersetzt. Im Falle des „Game“ allerdings wird die Beobachterposition radikalisiert, weil der generalisierte Andere nun auch aus einer Außenperspektive geschaut werden kann. Hier sieht das Kind die Gruppe in einem Gruppenspiel als von außen beobachtet, d.h. hier muss ein äußerer Beobachter zugestanden werden, der diese Gruppe mit ihren Regeln genauso beschreiben kann wie jedes Kind, das sich an die Regeln hält oder diese widerrechtlich verletzt. Daraus erfolgt eine Relativierung der Spielregeln bzw. der Normen und Werte dieses „Games“, was als Perspektive nicht nur die Rollenübernahme (role-taking), nicht nur das Machen von Rollen (role-making), sondern auch eine gewisse Rollen-Distanz ermöglichen kann. Diese drei Akzente sind in der weiteren Entwicklung des symbolischen Interaktionismus vielfältig diskutiert worden.

Positiv bleibt an diesen Beispielen, die vielfach auf Ansichten von Piaget verweisen, aber stärker als dieser das interaktive Moment berücksichtigen, die Anerkennung der konstruktiven Handlung für den Aufbau der symbolischen Welt-Bilder von Kindern. Durch die spannungsbezogene Rolle des Ichs wird grundsätzlich auf die Möglichkeit zu kreativen Handlungen, zu Überraschungen im wechselseitigen Reiz-Reaktions-Dickicht von Beziehungen verwiesen. Aber das Begehren des Individuums bleibt zugleich über die Dominanz des Sozialen beschränkt. Die Aneignung dominiert gegenüber der Spiegelung. Hier kritisiert Mead insbesondere Theorien, die die Verselbstständigung der Imagination im Subjekt betonen. Für ihn ist eine Selbstbespiegelung in eigenen Imaginationen aber uninteressant, soweit nicht eine soziale Reaktion provoziert wird, die als Reiz auftritt und im Verhalten äußerlich beobachtet werden kann. Bei ihm dominiert daher eine Aneignungstheorie des Lernens und der Sozialisation, die auf soziale Anpassung schaut – auch wenn er dabei nicht bloß utilitaristisch bestimmten gesellschaftlichen Interessen oder Machtgruppen dienen will. Die unablässige Interaktion zwischen Individuen stellt für Mead Bedeutung her, da die Handlungen eines Lebewesens als bestimmte Reaktion auf Handlungen eines anderen Lebewesens nicht einfach eine Nachahmung ausdrücken, sondern eine Kooperation, in der durch die Handlungen von A die Handlungen von B beantwortet werden, um im Wechselspiel gegeneinander eine Bedeutsamkeit des Handelns hervorzurufen. Dadurch entsteht eine Theorie sozialer Reize und Reaktionen, die sich zu einer Theorie sozialer Situationen erweitern lässt, „welche aus diesen Reizen und Reaktionen entstehen. Mit ihr sind uns Inhalt und Form sozialer Objekte ebenso gegeben, wie das Medium von Kommunikation und Reflexion.“ (Mead 1987, I, 207)

Ich will an dieser Stelle nicht nachzeichnen, wie Mead die Entstehung sprachlicher Kommunikationsphasen am Beispiel der Umwandlung von laut- und signalsprachlichen Momenten in eine soziale Sprache bestimmt.8 Im Resultat aber bleibt wichtig, dass Mead als Mechanismus der Einstellungsübernahme eine beobachtende Leistung eines anderen Menschen unterstellt, durch die Bedeutsamkeiten und damit objektive Sinnstrukturen von Verständigung internalisiert werden. Hier scheint eine Aneignung vorzuliegen, weil das Individuum das, was ihm als äußerer Reiz gegenübertritt, in sich aufnimmt und damit internalisiert. Habermas unterscheidet diesen Vorgang sehr deutlich von der Spiegelung: „Die Struktur der Aneignung unterscheidet sich von der Struktur der Spiegelung durch den entgegengesetzten Richtungssinn: das Selbst bezieht sich auf sich nicht, indem es sich zum Objekt macht, sondern indem es am äußeren Objekt, am Handlungsschema oder am Beziehungsschema, das entäußerte Subjektive erkennt.“ (Habermas 1988, II, 21)

Hier wird ein wichtiger Unterschied aufgeworfen, der weitreichende Folgen hat. Das Aneignungskonzept nämlich entdramatisiert die mögliche Imagination mit der Begegnung des Anderen. Nur in seinem Verhalten, in seiner Wechselwirkung mit Reiz-Reaktionszuständen in der Interaktion, in seinem Bezug zu einem „generalisierten Anderen“, erkennt es jene entäußerten Momente seiner eigenen Subjektivität im Wechselspiel mit Anderen, ohne sich selbst zum Objekt, d.h. zum Gegenstand einer spiegelnden Betrachtung werden zu müssen. Dies scheint zunächst ein Fortschritt gegenüber jenen Teilen der Bewusstseinsphilosophie zu sein, die im Subjektbegriff und der mit ihm verbundenen Selbstreflexivität das vielfältige Verhalten minimierten, menschliche Begegnung entpsychologisierten und oft auf rationalistische und in sich kreisende Gedankenkonstruktionen reduzierten. Es trägt aber auch den wesentlichen Nachteil einer Unterschätzung der Spiegelung in der Kommunikation, weil und insofern der Reiz und damit die direkte Signalisierung von Wechselwirkungen im Verhalten überbetont wird. Menschliche Interaktion könnte ja auch komplizierter angelegt sein, indem sie aufbauend auf einer Spiegelung der eigenen Subjektivität, die wir dann als Selbst bezeichnen könnten, sich zunächst als imaginative Ganzheit in irgendeiner Form erfahren müsste, um sich darin und darüber auf die reizbezogenen Verhaltenserfahrungen mit Anderen stützen zu können. Ich werde später mit Lacan zeigen, dass eine solche Sichtweise uns entscheidend helfen wird, Begrenzungen der Interaktionstheorie in dieser zweiten Kränkungsbewegung zu überwinden.

Mit der Betonung der aneignenden Seite verdanken wir Mead aber zunächst Einsichten darüber, dass in menschlicher Kommunikation eine ursprünglich angeborene Instinktregulation im Laufe der Phylogenese zunehmend mehr durch kulturelle Entwicklung, d.h. durch die Verdichtung sprachlicher Symbole bis hin zu einer kulturellen Überlieferung, zu einer „verstehenden“ Intersubjektivität im umfassenden Sinne als Konstitution des Selbst führt. Die Bedeutung, die durch menschliche Kommunikation, d.h. über Verständigung, erzielt wird, ist in den Handlungsbeziehungen der Subjekte selbst verwurzelt. Solche Bedeutung ist an die Handlungen der Subjekte geknüpft, ohne dabei einen universalen oder idealen Charakter von Bedeutung selbst noch repräsentieren zu können. Konstruktivistisch betrachtet zeigt sich für diese Verständigung, dass kein Individuum, kein Ich aus sich allein heraus jene Konstruktion von Wirklichkeit vornehmen kann. Vielmehr ist der Vorgang der Konstruktion selbst immer an die Interaktion mit Anderen gebunden, so dass erst die Beachtung der Handlungen der Subjekte untereinander über ihr Verhalten Verständigung ermöglicht. Ein Beobachter der Entstehung von Bedeutsamkeit hat also nach dieser Sicht eine Rekonstruktion der Handlungen selbst zu leisten, wenn er nicht der Illusion einer entstellten Handlung, einer isolierten Bedeutung aufsitzen will.

Die Reduktion auf Reizkomplexe und äußeres Verhalten aber führt bei Mead zu einer Unterschätzung des individuellen Begehrens und zu einer Entdramatisierung der menschlichen Psyche, ein Problem, das ebenfalls vermittelt über Lacan noch zu diskutieren sein wird (vgl. Kapitel II. 3.5.).

Was ich im Kapitel zuvor über den vermittelnden Blick des Dritten gesagt habe, erscheint bei Mead in einer konkreteren Fassung. Es ist zwar nicht der imaginäre Blick, auf den er abhebt, um hierüber die Kommunikation zwischen einem Selbst und Anderen zu verunsichern, sondern die symbolvermittelnde Sicht, die den Blick des Anderen als Generalisierung einfrieren will, aber es ist damit doch die intuitive Erfassung, dass sich nie bloß ein Ich und ein Anderer gegenüberstehen. Da sich Mead jedoch sehr auf das Verhalten konzentriert, verflüchtigt sich der Andere, wie ihn etwa Sartre als „gelebte Erfahrung“ oder gar Levinas als Grenzbedingung des Symbolischen überhaupt akzentuiert haben. Konstruktivistisch und interaktionistisch betrachtet werden so der generalisierte Andere und der Ursprung des Allgemeinen, den Mead an ihn knüpft, zu einem Problem. Was soll letztlich für alle Menschen und zu allen Zeiten gelten? Welches Konstrukt kann verbürgen, dass dies Allgemeine tatsächlich den universellen Grundsätzen folgt, die einzelne Subjekte und Verständigungsgemeinschaften in bestimmten Zeiten und bestimmten Verhältnissen diesem zuschreiben?

Ich will in zwei Schritten der Konstituierung dieses Allgemeinen nachgehen: Zunächst im Blick auf die Konstitution der Dinge, die Sinn und Bedeutsamkeit in der Auslegung von Welt garantieren, in einem zweiten Schritt im Blick auf die Bildung von Identität, die sich irgendwie aus einer Synthese all der unterschiedlichen Handlungen im Aufbau eines „Me“ ergeben sollen.

(1) Dinge entwickeln für die Menschen Bedeutsamkeit nicht aus der Perspektive einer Robinsonade, wo gleichsam das isolierte menschliche Wesen die Dinge bezeichnet und ihnen Bedeutungen zuschreibt, sondern nur durch soziale Akte, die über den generalisierten Anderen immer auch an Gruppenaktivitäten geknüpft sind. Wenn diese These stimmt, dann kann das Verständnis der Natur, der Dinge außerhalb des menschlichen Bewusstseins als auch der Vergegenständlichungen durch dieses Bewusstsein nicht ohne die sozialen Akte selbst begriffen werden. Meads Spätwerk war vor allem darauf gerichtet, solche elementaren Kategorien wie das Ding, den Raum und die Zeit aus dem Blickwinkel der Intersubjektivität heraus zu fundieren (vgl. Joas 1989, 144 ff.). Hierzu gehören einige wesentliche Einsichten:

- Die Wahrnehmung physischer Dinge setzt bereits eine soziale Handlung voraus, die schon vor der Wahrnehmung stattfindet, die diese in Handlung einbettet.9 Diese Sichtweise ist auch für den Konstruktivismus wesentlich, der die Beobachtung eines möglichen Beobachters nie aus seinen Kontexten isolieren kann. Aber daraus entsteht eine Schwierigkeit: Der Beobachter, der eine Beobachtung behauptet, reduziert sich auf einen gewählten Kontext, denn Kontexte selbst bezeichnen das Problem einer Grenzsetzung, ohne diese Grenzen selbst eindeutig abbilden zu können. Auch Kontexte sind mit anderen Worten Konstrukte von Beobachtung. Dies müssen wir als Kränkung hinnehmen.

- Wahrnehmung ist für Mead aber auch bloß eine Phase des Handlungsprozesses, weil sie selbst als Wahrnehmen eine Form der Tätigkeit ist, die im Rahmen von Handlungsimpulsen, der Wahrnehmung selbst, der Manipulation und der bedürfnisbefriedigenden Handlungsvollendung besteht. Dabei bieten die Handlungsimpulse die Motivation für die Handlung überhaupt, was durch Antriebsimpulse ausgedrückt wird. Solche Impulse richten sich auf das Ziel von Handlungen, auf die Bedürfnisbefriedigung. Der konstruktive Teil der menschlichen Handlung liegt nun darin, dass er über die Wahrnehmung einerseits die Dinge so nimmt, wie sie „sind“, was aber andererseits bedeutet, sie so zu manipulieren, dass sie zu seinen Möglichkeiten „passen“. Auch dieser Gesichtspunkt ist durch und durch konstruktivistisch, weil Mead ein naives Abbildungsmodell vermeidet und die Eigenaktivität der handelnden Konstrukteure – auch der Wahrnehmungen – betont.10 Allerdings gewinnen wir aus dieser Einsicht kein eindeutiges Modell von „Passungen“, weil Passungen immer ein zeitbedingtes und singuläres, ein kulturelles und lokales, ein soziales und dabei widersprüchliches Konstrukt von Beobachtern sind. Passungen erscheinen erst in den vielfältigen konstruktiven Handlungen.

- Der Mensch ist durch gehemmte Handlungen geprägt, was ihn von den Instinkthandlungen der Tiere unterscheidet. Die „Instinktreduktion“, die auch Gehlen in seiner Anthropologie thematisiert, führt dazu, dass Menschen mit Dingen frei von zwanghafter Bedürfnisbefriedigung umgehen können. Diese Freiheit, die durch die Tätigkeit der Hand besonders ausgedrückt wird, erlaubt eine ungeheure Manipulation der Umwelt, was die Konstruktivität menschlicher Handlungen in anderen Worten ausdrückt.

- Mead bevorzugt die Kontaktwahrnehmung vor anderen Formen der Wahrnehmung. Damit will er im wesentlichen ausdrücken, dass das Handeln im direkten Kontakt dazu führt, einen stabilen Kern der Wahrnehmung herauszubilden, an dem sich andere Wahrnehmungsarten differenzieren können. Hier wird das Begreifen auf den ursprünglichen Sinn einer Koordination von Auge und Hand zurückgeführt, denn nur über das Greifen und das Sehen scheint sich jener ursprüngliche Kontakt herzustellen, aus dem heraus sich die Dinge „illusionsfrei“ und „irrtumslos“ konstituieren. Solche Kontakterfahrung macht dann scheinbar den identischen Kern aus, auf den sich alle weiteren, distanzierteren Formen der Wahrnehmung und Erfahrung rückbeziehen lassen. Hier hat Mead ein empirisches Sinnkriterium etabliert, das das unmittelbare und unreflektierte Handeln des Subjekts in seiner Umwelt zu einem grundlegenden Maßstab der Wahrnehmung selbst erhebt. Allerdings konnte er noch nicht eine konstruktivistische Position dabei entfalten, die wie bei Piaget davon ausgeht, dass Assimilation und Akkommodation in einem aktiven Zusammenspiel der Konstruktion von Subjekten dazu führen, Handlungen und damit Wahrnehmungen zu schematisieren. Wird nämlich die Kontaktwahrnehmung auf die Aktivitätspositionen des Subjekts gesetzt, dann können Kontakte sehr unterschiedliche Formen annehmen, die sich keineswegs eindeutig situieren lassen. Schließlich ist alles Leben des Menschen in irgendeiner Form Kontakt mit einer Umwelt. Hier nun hängt es ganz entscheidend davon ab, inwieweit durch die Aktivität des Subjekts Bedeutsamkeit erreicht wird, wobei die Art dieser Bedeutsamkeit selbst einer Stufung zu unterliegen scheint. Und es bleibt dem konkreten Beobachter überlassen, eine solche Situierung von Kontakt und Stufung anzunehmen und als sein Konstrukt in Verhaltensbeobachtungen von Menschen hineinzudenken, um eine relative Permanenz symbolischer Akte festzustellen.

Meads wesentliche Leistung besteht nun darin, dass er die Möglichkeit zur Dingkonstitution, d.h. die Fähigkeit des Menschen, permanente Objekte als Konstrukte seines Denkens zu bilden, auf die sozialen Leistungen der Rollenübernahme zurückführt. In dieser Sichtweise bleibt Mead am äußeren Verhalten orientiert. Die Kontaktwahrnehmung dient ihm dazu, eine Art Widerstandserfahrung zu bezeichnen, mit der Subjekte einem Objekt etwas substanziell Inneres unterschieben, das sie im Umgang mit den Objekten als eine Art Widerstand erfahren (vgl. Joas 1989, 151 f.). Aber nur die Aktivität der Subjekte selbst kann ein solch Inneres erschließen.

Allerdings ist diese Erschließung für Mead nicht subjektivistisch, d.h. aus der Selbstwahrnehmung der Subjekte selbst heraus begründet, sondern in ihrer Intersubjektivität verankert: „Die Grundlage für die Haltung, die eigene Anstrengung mit der Erfahrung von dem Ding zu identifizieren, findet sich ganz natürlich darin, dass sich das Individuum dazu stimuliert, so zu reagieren, wie der Andere aufgrund seiner eigenen Reaktion ihm gegenüber handelt, und der entsprechende Mechanismus findet sich im sozialen Verhalten.“ (Mead 1987, II, 163)

In der Entwicklung von Kindern sind die frühesten Objekte immer soziale Objekte, so dass das Individuum hier einen Analogieschluss bildet. So wie es in der Rollenübernahme eine Handlungseinstellung einnimmt, die dem entspricht, wie die Anderen handeln werden, so wird es auch gegenüber Dingen eine Handlungseinstellung einnehmen, die dem entspricht, wie das gegenständliche Ding handeln wird. Dies ist insbesondere in Anpassungsleistungen erforderlich. Für diese ist wesentlich, dass das Subjekt eine Haltung einnimmt, die den Widerstand gegen seinen Zugriff antizipiert, um so die Rolle des Objekts einzunehmen, um sich in die Dinge einzufühlen und damit die eigenen Handlungen angemessen anzupassen.

Nun scheint es paradox, dass gegenständliche Dinge handeln sollen. Aber gerade an dieser Stelle gilt für Mead die Intersubjektivität. Denn weil das Subjekt in die Rolle eines anderen Individuums als ein physisches Ding schlüpfen kann, ist es in der Lage, sich selbst gegenüber wie ein Anderer zu handeln und in der Identifikation mit Anderen für sich selbst zu einem Objekt zu werden.

Als Kinder nun machen wir Erfahrungen mit Dingen, indem wir sie umfassen, ergreifen, sie gegen uns drücken und uns gegen sie drücken. „Das Zusätzliche ist die Lokalisierung der Handlung des Drückens im Ding gegenüber unserer eigenen Reaktion, und diese Fähigkeit, die Handlung durch unser eigenes Handeln gegenüber dem Ding in diesem anzusiedeln, ist vom sozialen Verhalten auf unser physisches Verhalten übertragen worden – und zwar übertragen auf dem Wege der Abstraktion, denn das soziale Objekt ist ebenfalls physisch.“ (Ebd., 165) So finden wir keine Dinge an sich, sondern immer nur mit Handlungen verbundene Dinge für uns, wobei es zwar unmittelbar reflexhafte Anpassungsvorgänge geben mag, aber in Bezug auf komplexere Handlungen soziale Rollenübernahmen entscheidend sind. „Wir sind uns dann des Dings bewusst, wenn wir, um erneut in der gewöhnlichen psychologischen Terminologie zu sprechen, eine Handlung, die in unserem eigenen Organismus entsteht, in dem Ding ansiedeln. Diese Lokalisierung wird möglich, weil die Handlung eine Widerstandsreaktion in unserem eigenen Organismus ausgelöst hat, die auch der Reaktion des Dings auf uns entspricht.“ (Ebd.)

Positiv aus konstruktivistischer Sicht an dieser Anschauung Meads ist, dass er keine naive Widerspiegelungstheorie und keine bloße Nachahmung postuliert, sondern die soziale Aktivität der Subjekte auf den Erkenntnisprozess und die Dingkonstitutionen durch symbolisches Denken vermittelt sieht. Teilweise bleibt er dabei biologistisch und in einem Reiz-Reaktions-Modell befangen, das insbesondere die begehrende Seite des Subjekts vernachlässigt. Allerdings ist diese Vernachlässigung nicht vollständig, denn in dem Widerstreit insbesondere zwischen „I“ und „Me“ liegt den Handlungen des „I“ immer auch ein biologischer Impuls zugrunde, der als Triebenergie oder überschüssige Energie auf nicht hinreichende Rollen verweisen kann. Meads intersubjektivistischer Handlungsentwurf im Rahmen der Dingkonstitution hat so bis heute – auch für den Konstruktivismus – eine wesentliche Bedeutung. Die sinnliche Gewissheit scheint für die Menschen in der Tat dann am größten, wenn sie in Kontaktwahrnehmungen zu einer gegebenen Raum- und Zeitstelle sich „tatsächlich“, d.h. auch empirisch messbar, begegnen können. Demgegenüber haben Distanzwahrnehmungen immer einen eher antizipatorischen und aufgeschobenen Charakter, der der Sinnlichkeit schon entrückt und dem logischen Schließen nähergekommen ist. Insbesondere die Relativitätstheorie bot für Mead Anlass, seine intersubjektivistischen Setzungen zu fundieren. Durch die Relativitätstheorie Einsteins war klar geworden, dass Masse, Raum und Zeit nicht unabhängig vom Abstand des Beobachters von den Ereignissen selbst und dem System, in dem sich der Beobachter im Blick auf Masse, Raum und Zeit durch Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit befindet, interpretiert werden kann. Mead leitete hieraus ab, dass die Körperlichkeit des Beobachters selbst objektivierend, d.h. als physisches Objekt in den Prozess der Konstitution von Dingen und Zeit mit einzubeziehen ist. Dabei nähert sich Mead einer konstruktivistischen Sichtweise, wenn er die Analyse der objektiven Realität als eine Rekonstruktion jener kausalen Verursachungen ansieht, deren einzigartigen Ereignisse eine Geschichte darstellen, die zu enträtseln von der Verständigungsgemeinschaft der Wissenschaftler abhängig ist, die ihrerseits im Zirkel eigener Normen und Werthaltungen gefangen sind.

Allerdings sind seine Versuche, hierbei nicht nur kulturhistorische Rekonstruktionsarbeit, sondern quasi auch naturhistorische Begründungen durch die Rekonstruktion vormenschlicher organischer und anorganischer Geschichte zu leisten, sehr kritisch zu betrachten. In ihnen liegt eine evolutionstheoretische Suche nach einem naturhistorischen Fortschritt, der gleichsam die Rekonstruktionsarbeit selbst determiniert und damit die Anpassungsleistungen des Menschen überschätzt, hingegen seine durch Handlung erzeugten Vergegenständlichungen und die in ihnen liegenden Spannungsverhältnisse unterschätzt. Gleichwohl bietet er Kategorien an, mit denen der Beobachter seine eigenen Perspektiven im Blick auf die Bestimmung einer objektiven Realität bestimmen kann:

- Im Spannungsverhältnis von „I“, „Me“ und „Self“ zeigen sich je individuelle Perspektiven eines Beobachters, die die Kontakt- und Distanzwahrnehmung in ihre Widersprüchlichkeit zerlegen lassen. So mag das „I“ in seiner spontanen, kreativen und spannungsbezogenen Seite zu den anderen Größen jeweils eine körperzentrierte oder subjektive oder imaginäre Position markieren, die nicht in die reziproken Erwartungen von Anderen aufgeht. So mögen die „Me‘s“ zwar die Perspektiven von Verständigungsgemeinschaften in aktuellen Normen und Werten zusammenfassen, können aber in der Aneinanderreihung dieser Perspektiven durchaus nach- und nebeneinander stehen, widersprüchlich werden. So scheint erst das „Self“ die Universalität in der Erfassung von Gegenständen als eine Sicherheit erbringen zu können, die sich sowohl der Identität dieser Gegenstände als auch der eigenen Identität gewiss weiß. Doch wie gewiss ist eine solche Identität? Ist sie nicht bereits durch das Spannungsfeld von „I“, „Me“ und „Self“ selbst wieder in Frage gestellt?

- Wenn das Subjekt zur Übernahme verschiedener Rollen fähig ist, dann muss es auch zur Übernahme verschiedener Perspektiven fähig sein. Je mehr jedoch der generalisierte Andere in diesen Vorgang eingreift, d.h. je mehr Verständigungsgemeinschaften in sich Sinn, Wert und Gegenstandsvorstellungen produzieren, die verallgemeinernd für alle Welt gelten sollen, desto größer wird der perspektivische Druck auf das Weltbild der Gesellschaftsmitglieder. Soll objektive Realitätserkenntnis erhalten bleiben, dann muss die Verständigungsgemeinschaft ihre Perspektiven im Rahmen einer fortschreitenden Universalisierung gleichschalten. Was aber sollten positive Gründe für eine solche Gleichschaltung sein? Mead betont hier die Anpassungsleistung, die durch eine bessere Koordination der Gesellschaftsmitglieder erreicht werden kann, wobei der einzelne als Mitglied der Gesellschaft eine höhere Wirksamkeit durch solche Koordination in der Gruppe gewinnt. Solche Koordination in der Gemeinschaft erzeugt Geist, erzeugt eine Psyche, die nicht in der Privatsphäre des einzelnen Menschen gefangen bleibt, sondern zur Objektivation für Andere wird (vgl. Mead 1973, 388 ff.). In dieser psychischen und kommunikativen Situation übernehmen wir die Haltungen von Anderen, wobei das „I“ gerade die Reaktion des Subjekts auf die Haltung der Gemeinschaft in der Erfahrung des Subjekts erscheinen lässt. Das „Me“ bietet die Muster der Anpassung an die organisierte Welt, an Konventionen und Gewohnheiten. Als konventionelles Wesen werden wir hier zu einer Person (ebd., 244), wir unterwerfen uns der gesellschaftlichen Kontrolle und Zensur.

- Anders als Freud sieht jedoch Mead die sexuelle Zensur nur als eine der Möglichkeiten sehr verschiedener Zensur- und Kontrollmechanismen der Gemeinschaft (vgl. ebd., 302), wobei er insbesondere eine narzisstische Lust ablehnt. Für Mead ist das menschliche Verlangen auf das Objekt und nicht auf die Lust gerichtet (ebd., 435), für ihn ist „das Motiv wertvoller, wenn das Objekt selbst wertvoller ist.“ (Ebd.) Biologische Impulse, so erörtert er pragmatisch, sind in dem Ausmaß sinnvoll und gut, „wie sie sich selbst vertiefen und ausweiten und auch anderen Impulsen Ausdruck verleihen.“ (Ebd.) Aber sie können und sollten doch nie im reinen Subjektivismus verbleiben. „Nur insoweit man das eigene Motiv und das tatsächlich verfolgte Ziel mit dem Gemeinwohl identifizieren kann, erreicht man ein moralisches Ziel und somit moralisches Glück. Da die menschliche Natur entscheidend gesellschaftlich geprägt ist, müssen moralische Ziele ihrem Wesen nach ebenfalls gesellschaftlich sein.“ (Ebd., 436)

In all diesen Setzungen aber bleibt die Gesellschaft ein Allgemeinplatz, dem ein Geist zugewiesen wird, der die eben noch beschworene Spannung zwischen „I“, „Me“ und „Self“ in einer höheren Harmonie aufzuheben scheint. Aber Mead sieht dies nicht naiv. Die Universalisierungstendenz der Gesellschaft, die sich z.B. in der Religion und in der Wirtschaft für ihn sehr deutlich ausdrückt (vgl. ebd., 328), liefert Werte und Sinn, die jedes Individuum nur insoweit verstehen kann, wie es sich der gleichen Kommunikationsmittel einer spezifischen Verständigungsgemeinschaft bedient. Die Religionsgemeinschaften unterscheiden sich z.B. als Universalgemeinschaften, ohne je eine absolute Universalität erreichen zu können. Auch Wirtschaftsgesellschaften zeigen diese Universalisierungstendenzen. Dies gilt auch für die Sprache, die eine Universalgemeinschaft durch die Verwendung der gleichen signifikanten Symbole für alle ihre Mitglieder einschließt. Politisch findet der Universalitätsdruck sich in der Gesellschaft allerdings in der „Vorherrschaft der einen Gruppe über die anderen“ (ebd., 331). Dieser Druck kann soweit gehen, dass „der einzelne in seiner Beziehung zu einem Ganzen gesehen und dadurch virtuell übersehen wird“ (ebd., 335).

Aber Mead hat keine Bedenken, dass deshalb Gleichheit in einem funktionalen Sinne gesellschaftlich unmöglich wäre, und er hält es für eine Frage der Zeit, dass eine funktionale Organisation entwickelt wird, die als höhere geistige Ausdrucksform die Ausbeutung des einzelnen verhindert. Diese Ansicht verweist sehr stark auf John Dewey, der sich für die gesellschaftliche Entwicklung einen Weg zwischen Kapitalismus und Stalinismus vorstellen konnte, eine gesellschaftliche Utopie eines dritten Weges, deren Universalitätsdruck allein rationalen Ansprüchen einer gegenseitigen Verständigung, einer gelingenden Kommunikation und – wenn man so will – eines herrschaftsfreien Diskurses Genüge tut. Hier sind deutliche Berührungspunkte von Habermas zu Mead zu erkennen (vgl. Kapitel II.2.4), wobei der verallgemeinerte Andere allerdings einer Kritik zu unterziehen ist. Der verallgemeinerte Andere drückt zunächst ja nur die Tendenz aus, dass die spezifische Macht einer konkreten Gruppe bzw. Verständigungsgemeinschaft zur faktischen Macht eines verallgemeinerten Imperativs wird, das zu verinnerlichen ist. Habermas aber insistiert darauf, „dass einer Norm Geltung nur insoweit zukommt, wie sie im Hinblick auf eine jeweils regelungsbedürftige Materie die Interessen aller Betroffenen berücksichtigt und den Willen, den alle im jeweils eigenen Interesse gemeinsam bilden könnten, als Willen des ‚verallgemeinerten‘ Anderen ‚verkörpert‘.“ (Habermas 1988, II, 64) Hier reicht die Koordinierung von Handlungen nicht aus, um Traditionsbildungen kritisch nach möglichen Alternativen zu betrachten.

Eine solche kritische Rekonstruktion allerdings verfolgt Mead im Gegensatz zu Habermas nicht. Zwar kritisiert er die Überlegenheitsgefühle, mit denen sich einzelne über Andere verwirklichen wollen oder einzelne Gruppen über andere Gruppen stellen (vgl. Mead 1973, 363), aber dann bescheidet er sich doch, festzustellen, dass der Mensch am besten als Mitglied einer der zahlreichen gesellschaftlich funktionalen Gruppen zu seinem Selbst findet. Mead erkennt, dass widersprüchliche gesellschaftliche Interessen und Zielsetzungen die Motivationsbasis einer solchen Teilnahme bilden. Als Person übernimmt man hierin Konventionen. Als Persönlichkeit steht man pragmatisch in den Auslegungen der Lebensformen: „Der Begriff „Persönlichkeit“ schließt ein, dass der einzelne bestimmte, allen gemeinsame Rechte und Werte hat, die er in sich und durch sich entwickelt; über diese gesellschaftliche Ausstattung des einzelnen hinaus gibt es aber noch das, was ihn von jedem anderen Menschen unterscheidet, ihn zu dem macht, was er ist. Das ist der wertvollste Teil des Individuums.“ (Ebd., 373)

Das Individuum muss sich diesen wertvollen Teil bewahren, wenn es Mitglied einer Gemeinschaft wird. Aber es muss andererseits diese Persönlichkeit in die Gemeinschaft einbringen, um in dieser seine emotionale Befriedigung zu finden. Dies deutet auf eine funktionelle Differenzierung von Gemeinschaften hin, in denen Persönlichkeiten zur Dynamisierung des Gemeinschaftlichen beitragen. Hier erscheint die Vision einer Idealgesellschaft, die eine ideale Kommunikation voraussetzt. Eine solche ideale Kommunikation liegt dann vor, wenn der Sinn des Gesagten für jedermann gleich ist. „Das universale Gespräch ist also das formale Ideal der Kommunikation. Wenn Kommunikation verwirklicht und perfektioniert werden kann, dann kann auch jene von uns erwähnte Form der Demokratie existieren, in der jeder in sich die Reaktion trägt, von der er weiß, dass er sie in der Gemeinschaft auslöst.“ (Ebd., 376)

Auch hier sind es die Wirtschaftsgemeinschaft und die Universalreligionen, die eine Annäherung an eine solche Idealgesellschaft für Mead darstellen. Aber dennoch sieht er in der modernen Demokratie die Entwicklung noch nicht soweit fortgeschritten, dass eine Kommunikation erreicht ist, in der sich der einzelne in die Haltung der von ihm beeinflussten Menschen frei versetzen könnte. „Es zeigt sich vielmehr eine konsequente Gleichmacherei und eine zu starke Betonung dessen, was nicht nur gemeinsam, sondern identisch ist. Das Ideal der menschlichen Gesellschaft kann solange nicht verwirklicht werden, wie es den einzelnen Mitgliedern nicht möglich ist, die Haltung jener zu übernehmen, die sie in Erfüllung ihrer eigenen spezifischen Funktionen beeinflussen.“ (Ebd., 377)

Der Wissenschaft weist Mead nun die Aufgabe zu, eine Methode zu liefern, um alle zum Problem der widersprüchlichen Interessen dazugehörigen Fakten zu kennen und über sie rational zu entscheiden (vgl. ebd., 439). „Ein Mensch muss sich seinen Selbstrespekt bewahren, und es ist unter Umständen notwendig, dass er sich gegen die ganze Gemeinschaft stellt, um diesen Selbstrespekt zu verteidigen. Doch tut er das im Hinblick auf eine seiner Meinung nach höhere und bessere Gesellschaft als die bereits Existierende.“ (Ebd., 440)

Damit ist die Spitze der Argumentation eines generalisierten Anderen erreicht. Der generalisierte Andere erscheint als ein Problem der Verständigungsgemeinschaft, die ihrerseits eine verallgemeinerte Beobachtungsposition einnimmt, um zu einem Fortschritt, d.h. zu einem Besseren zu gelangen. Hier erscheint in anderer Form der naturhistorische Anspruch Meads, der gegen alles Heterogene und Partikulare streitet, um sich als symbolischer Universalismus von letzten wahren Werten, wenn auch nicht einer absoluten, so doch relativ besseren Gesellschaft, d.h. eines besseren Konstrukts eines generalisierten Anderen, zu versichern. Dies setzt eine Tradition der Aufklärung fort, in der Wissenschaft immer noch zum Maßstab zumindest eines methodischen Verstehens wird, um in der Relativität von Erkenntnis zumindest eine Objektivität von Verständigung zu retten. Habermas setzt diesen Weg konsequent fort, wenngleich er dabei durch seine linguistische Wende die Offenheit des Meadschen Herangehens reduziert. Aber das eigentliche Problem dieses Denkansatzes stellt sich, wenn man diese pragmatische Denkbemühung mit jenen praktischen Ereignissen konfrontiert, die das 20. Jahrhundert in seinen Verständigungsgemeinschaften hervorgebracht hat. Je stärker die intellektuelle Bemühung nach einer Fundierung der Interaktion im Anderen in ihren Idealen suchte, desto stärker wirkten die realen politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts als zeitgeschichtliche Dokumentationen eines Exemplums für die Zerstörung von Anderen. Da, wo theoretisch die Grundzüge sich über sich selbst aufklärender Verständigungsgemeinschaften immer deutlicher zutage traten, erreichten gesellschaftlich vorübergehend siegreiche Verständigungsgemeinschaften eine Massenvernichtung, die die Menschheit bisher noch nicht kannte. Es ist dies mehr als ein Widerspruch zwischen Theorie und Praxis. Er treibt die Theorie in immer neue Ausuferungen einer Verzweiflung über ihren Gegenstand. In diesen treibt er hin zu einer Ethik, die Mead noch voller Optimismus als Hoffnung auf eine bessere Organisation von Verständigung beschreiben konnte.

Mit Mead ist das Thema der Verständigung und der Gewinnung von Wahrheit in einer Verständigungsgemeinschaft über die bloße Relativierung absoluter Wahrheit weiter gekränkt worden. Auch wenn sein Denkansatz auf sozialbehavioristischer Basis von Verhaltenserfahrungen ausgeht, die „von außen nach innen, anstatt gleichsam von innen nach außen“ fortschreiten (Mead 1973, 46), so konnte er auch in dieser Zentrierung auf äußeres Verhalten und seiner Überbetonung von Reiz-Reaktions-Verhältnissen erkennen, dass menschliche Begegnungen in einem sozialen Wechselprozess mit Anderen stattfinden. Bei Mead ist die Achse der Begegnung zwischen Menschen symbolvermittelt gedacht, wobei Sinn und Bedeutsamkeit im Spannungsfeld des „I“, „Me“ und „Self“ situiert sind, was eine Vielfalt von antriebsmäßigen Impulsen und Verhaltensmöglichkeiten zulässt. Trotz dieser Vielfalt bleibt ein grundsätzlich sozialer Zug von Verständigung, der Verständigung allerdings nicht einfacher, sondern schwieriger macht. Alle Gegenstände und Personen der menschlichen Erfahrungen werden zu einem gesellschaftlich Anderen für den Menschen, sofern er auf diese gesellschaftlich reagiert. Wenn der Mensch zu sich selbst kommt, dann kommt er zu einer Haltung eines verallgemeinerten Anderen gegenüber sich selbst, dann nimmt er Haltungen eines verallgemeinerten Anderen gegen sich selbst ein (vgl. ebd., 198).

In den funktionalen Gruppen, denen Menschen zugehören, erscheinen seine gesellschaftlichen Beziehungen zu jenen Anderen unproblematisch, weil alle über ein Selbst verfügen, das das Selbst der Anderen im Rahmen einer gemeinsamen Perspektive deuten kann. Dies reicht über die Gewohnheiten bis hin in die Sphären eines unbewussten Selbst, das der Verständigung dient. Aber die Seite des „I“ bringt in die Integrationsversuche des Selbst immer auch eine persönliche Note ein, die nie definitiv abgeschlossen werden kann. Und diese Strategie kann durchaus für Mitmenschen gefährlich werden, wenn sie in Macht umschlägt. Das Überlegenheitsstreben ist bei Mead in diesem Zusammenhang Ausdruck einer menschlichen Strategie, sich selbst bzw. menschliche Gruppen von Verständigung über Andere zu erheben, um darüber Macht zu gewinnen. Nationalismus und Patriotismus sind höhere Ausdrucksformen eines solchen Strebens, um evolutiv eine Art „survival of the fittest“ zu sichern (vgl. ebd., 251 f.). Und pragmatisch gesteht Mead zu, dass es auch eine wirkliche Überlegenheit dann gibt, wenn man definitive Funktionen erfüllt. „Man ist ein guter Chirurg, ein guter Rechtsanwalt und kann auf diese Überlegenheit stolz sein – aber es ist eine Überlegenheit, von der man Gebrauch macht. Tut man dies innerhalb der eigenen Gemeinschaft, so verliert sie jenes Element von Egoismus, an das wir denken, wenn wir uns eine Person vergegenwärtigen, die sich geradewegs ihrer Überlegenheit über einen anderen rühmt.“ (Ebd., 252)

Wie aber soll ein äußerer Beobachter nun Überlegenheit und wirkliche Überlegenheit unterscheiden? Dies scheint nach Mead ganz und gar von den Funktionen, die gesellschaftlich eingenommen werden, abhängig zu sein, wobei sein Beispiel an eine verkürzte Auffassung von Anpassung an gesellschaftlich wünschenswerte Normen und Werte erinnert.

Hier zeigt sich, dass das gesamte Meadsche Modell einer überwiegend symbolischen Beziehung zwischen Personen doch zu reduktionistisch geraten ist. Verständigung wird abgekoppelt vom Begehren der Menschen gegeneinander gesehen, die imaginäre Seite ihrer Begegnung wird unterschätzt und die symbolische, rational verhandelte Gegenseitigkeit überschätzt. So kann auch nicht an die Argumentationsfiguren hinreichend angeschlossen werden, die ich im vorhergehenden Kapitel als weitreichende Dialektik von Selbst und Anderen diskutierte.

(2) Die Bildung des Selbst, das wir heute oft mit Identität bestimmter Rollen oder von Personen gleichsetzen, verkörpert für Mead letztlich eine Integration, die sowohl die verschiedenen „Me‘s“ zu einer Haltung zusammenfasst als auch die Position des „I‘s“ hiermit in Übereinstimmung hält. Hier ist es ein vorgängig unterstellter sozialer Anpassungsdruck, der Meads Position selbst zwiespältig werden lässt. Er spricht vage von einem Kompromiss zwischen Lohnarbeit und Kapital, hofft auf die Reformbereitschaft der Öffentlichkeit, fragt nicht nach den Abbruchbedingungen von Verständigung bei bloßer Herrschaftssicherung (vgl. Joas 1989, 138). Er minimiert, wie wir in seiner Einschätzung der Lust gesehen haben, das Begehren des einzelnen Subjekts, um es der gesellschaftlichen Kooperation und Koordination zu unterstellen, mithin einem Planungsapparat, obwohl dann doch nicht alles planbar sein soll. Seine Rede von objektiven Handlungszielen, verallgemeinerungsfähigen Formen von Intersubjektivität und einer Rationalität, mit der die Wissenschaft eine Unteilbarkeit ihrer Vernunft bezieht, bleibt unklar und fragwürdig. Seine Forderung, dass die Wissenschaft alle Fakten wie alle Werte zu berücksichtigen habe, bleibt utopisch und – aus konstruktivistischer Sicht – zu kurz gegriffen, auch wenn Mead letztlich die Praxis darüber entscheiden lassen will, welche Fakten und Werte ein Problem in einer bestimmten Situation darstellen (vgl. hierzu ebd., 120 ff.).

Ebenso unklar muss letztlich die Herausbildung eines integrierten (positiven) Selbst bleiben. Denn in dieses gehen die Interessen und Werte anderer Menschen einerseits ja ein, ohne andererseits bloß nachahmend abgebildet zu werden. So muss jedes Subjekt an allen Auseinandersetzungen und Interessenkämpfen um Werte immer schon a priori beteiligt sein, wenn es nicht doch in die Anpassung an Herrschaftsnormen zurückfallen soll. Für Mead stellt damit – bereits vor Habermas – die Herrschaftsfreiheit einer demokratischen Kommunikationssituation die notwendige Basis einer Bildung eines Selbst, einer positiven Identität, dar, die allen Menschen gleiche Chancen einräumt. Aber wie soll dies realisiert werden, wenn einerseits Anpassungsdruck durch soziale Rückkopplung und andererseits die idealtypische politische Forderung herrschaftsfreier Kommunikation miteinander in Konkurrenz treten?

Hier macht sich insbesondere der Mangel konkreter herrschaftsbezogener Analysen geltend, die die Durchdringung der interaktiven Beziehungen mit Machtaspekten zum Vorschein hätten bringen können. Wenn Joas aus diesem Grund behauptet, das Meads Ethik erst dann abgeschlossen wäre, „wenn sie ihr Verhältnis zu den politischen Handlungsproblemen einer Bewegung zur Demokratisierung der Gesellschaft in sich aufnähme“ (ebd., 142), dann wird allerdings die konstruktive Möglichkeit einer abgeschlossenen Welt letzter Vernunft und damit eine Aussage über eine richtige Gesellschaft heraufbeschworen, die symbolisch alle Welt von Interessenwidersprüchen und unterschiedlichem Begehren der Menschen gereinigt hätte. Es mag dieser Reiz sein, der Meads Zauber gerade für jene Intellektuelle ausmacht, die immer noch auf der Suche nach einer rationalen Konstruktion von Gesellschaft sind, die symbolisch für alle gilt. Aber für sie tauchen die gleichen Widersprüche wie für Mead auf:

- Analysiere ich jene Kommunikation, die ich zunächst symbolisch als wechselseitigen sozialen Bezug gedeutet habe, genauer, dann verliert sich meine Idee herrschaftsfreier Kommunikation in eine nur denkbare Utopie. Ich gewinne also ein symbolisches Verständnis über eine Verständigungsgemeinschaft, die ich bloß als regulatives Prinzip ansetzen kann.

- Akzeptiere ich zugleich die in der ersten Kränkungsbewegung herausgestellte Relativierung der absoluten Form jeder Vernunft, die durch Verständigungsgemeinschaften selbst aber erst kommunikativ hergestellt wird, dann verliere ich durch die Einsicht in die strikte Interaktivität sozialen Handelns, das für alle pragmatischen Bezüge der Lebensformen gilt, auch noch die Hoffnung auf die Gültigkeit jener einen Verständigung, die als bleibendes „Me“ angeeignet und unverstellt für alle Zeiten verschiedenster Verständigungsgemeinschaften gelten könnte. Bereits der symbolische Bezug der Kommunikation als Wechselspiel in mir selbst – zwischen „I“, „Me“ und „Self“ – und immer vermittelt über den Anderen, der ebenso in sich jener Spannung unterliegt, die auch mein Verhältnis zu ihm charakterisiert, lässt jede konkrete Hoffnung auf immerwährende Verallgemeinerung absinken und fordert mich zu einer Skepsis und Kritik im Blick auf jede gesellschaftliche Ordnung heraus. Allenfalls als Meta-Theorie des Blickens auf Verständigung überhaupt erscheint noch eine Verallgemeinerungsfähigkeit angezeigt, wie sie Mead selbst unternimmt. Aber sein Konstrukt ist bereits gerichtet, es entspricht spezifischen Bedürfnissen bestimmter Verständigung – und welcher Beobachter sollte hier einen Maßstab für immer festlegen, wenn er doch nur einen zunächst für sich und seinesgleichen benutzen kann?